Sont-elles des sciences?

Reprise de la séance 1

La science moderne

- Décrire d’une façon qui se veut objective les choses, les êtres et les processus présuppose une certaine conception des entités qui composent le réel (ontologie).

- Ces entités et processus ne sont pas nécessairement accessibles/conformes aux sens.

- Réalisme : Ces entités du réel existeraient indépendamment de la pensée.

- Mais le réel n’est accessible que par les représentations que l’on s’en donne : la science objective les entités, elle les classe (Buffon), elle en donne des images, etc.

- Vérité = adéquation de l’esprit au monde.

Épistémologie

= episteme = connaissance + logos = étude ou discours sur

- Etude et théorie de la connaissance (scientifique).

- Explicitation des conditions et modalités d’établissement d’une vérité scientifique.

Méthodologie

- Observations et expériences:

- Observations in situ ou en laboratoire (expériences).

- On fait la même chose plusieurs fois pour voir comment un changement dans certains paramètres affecte les résultats.

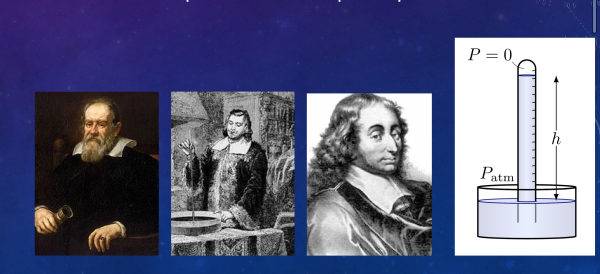

- Illustration = Galilée – Torricelli – Pascal: la pression atmosphérique

- Observations in situ ou en laboratoire (expériences).

Observations et expériences

Lois et théories

- Observations répétées = régularités = loi (ex: gravitation universelle) = prédiction = méthode inductive.

- Proposition visant à expliquer un ensemble de faits d’un même ordre = théorie (par ex. de cause à effet entre deux phénomènes).

- Théorie de la gravitation universelle (Newton): Deux corps ponctuels s’attirent avec des forces opposées et de même valeur absolue. Cette valeur est proportionnelle au produit des masses de ces deux corps, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.

Mais

Les théories peuvent être rendues fausses dès le moment ou une observation prouve qu’elle est fausse. Dans les cas de Newton, c’est Einstein qui l’a fait. C’est la méthode hypothético-déductive.

Mais, peut-on faire cela dans les sciences sociales?

Les sciences sociales sont-elles des sciences?

- La science moderne, comme forme de connaissance spécifique de la nature (ontologies, épistémologie, méthodes), résulte d’un tournant dans les idées et les pratiques initié au XVIIe siècle.

- Les sciences sociales émergent à partir du milieu du XIXe siècle : que doivent-elles à cet héritage ? Peuvent-elles et doivent-elles se conformer aux règles et aux pratiques des sciences de la nature ?

Penser les sciences sociales à l’image des sciences de la nature

Un projet de connaissance positive

- Auguste Comte (Cours de philosophie positive 1830-42) : Conception évolutionniste des sociétés humaines (religion – métaphysique – science).

- Classification des sciences - mathématiques, physique, chimie, biologie, sociologie – selon un ordre d’abstraction décroissante. Mais aussi ordre par lequel elles doivent historiquement se constituer.

- Pierre Charbonnier, en parlant de l’émergence de la sociologie comtienne: Faire la science du social (au temps de Comte), ce n’est ni plus ni moins que poursuivre la science de la nature par de nouveaux moyens. (La nature est-elle un fait social comme les autres ? Cahiers Philosophiques, 2013, 132).

Sociologie (sciences sociales) à l’université: Genèse

- Emile Durkheim: la première règle (de la méthode sociologique) et la plus fondamentale est de considérer les faits sociaux comme des choses (E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 1895)… les détacher des sujets conscients qui se les représentent.

- Cela signifie que les faits sociaux doivent être étudiés objectivement, comme des phénomènes extérieurs aux individus. Pour éviter l’interprétation subjective et adopter une démarche rigoureuse et empirique.

- Tout ce que postule la sociologie, c’est simplement que les faits que l’on appelle sociaux sont dans la nature, c’est-à-dire soumis au principe de l’ordre et du déterminisme universels, par suite intelligibles (Marcel Mauss et Paul Fauconnet, article « Sociologie », Grande Encyclopédie, 1901).

- Les faits sociaux sont dans la nature → Ils obéissent à des lois comme les phénomènes naturels.

- Ils sont soumis au principe d’ordre et de déterminisme universels.

- Autrement dit, le social n’est pas chaotique mais régi par des régularités intelligibles (modus operandi compréhensible).

- Aujourd’hui, les neuro-sciences.

- Le comportement social depuis un point de vue de la chimique cérébrale ou de la psychologie humaine. C’est l’évolution de l’étude du social vers des approches cognitives et biologiques.

Les raisons d’un projet de connaissance positive (fondée sur des faits observables et démontrables)

Pourquoi les sciences sociales veulent imiter les naturelles?

- Prestige des sciences de la nature et scientisme.

- C’est l’idée selon laquelle toute connaissance valable doit être fondée sur la méthode scientifique.

- Il pousse à vouloir quantifier et expliquer le social par des lois universelles, comme en physique.

- Influence du darwinisme (social).

- Certains pensent que les sociétés évoluent comme les espèces, avec des mécanismes de sélection.

- Cette idée influence des penseurs comme Herbert Spencer, qui compare l’évolution sociale à l’évolution biologique.

- Cela encourage à chercher des lois générales du changement social, comme en biologie.

- Enjeux de fondation disciplinaire : Différencier la sociologie de la psychologie.

- On sépare.

- La sociologie cherche à expliquer les faits sociaux par des causes sociales (ex : Durkheim).

- La psychologie s’intéresse plutôt aux mécanismes individuels et cognitifs.

La méthode positive

- Objectivation et mise à distance.

- Observations répétées et identification de lois : méthode inductive.

- Enoncé théorique et mise à l’épreuve : méthode hypothético-déductive.

- Ex : E. Durkheim, Le Suicide. Étude de sociologie (1897).

- La séparation psychologie-sociologie est observable. Ici on ne s’intéresse pas à ce qui se produit dans la tête du sujet mais au régularités sociales.

- **Ex **: le matérialisme historique de K. Marx. Appropriation des moyens de production et domination sociale, de la Rome antique au capitalisme industriel.

- Même chose, positivisme. Seulement les faits et pas les processus de la psychologie humaine.

- Expérimentation? Une question d’éthique.

- Expérimenter avec des humains (tant qu’on ne les attaque pas) est éthique.

Éthique : L’expérience de Frédéric II, Empereur germanique en 1211

Fra Salimbene de Adam, XIIIème siècle

Il voulait savoir si (de très jeunes enfants) parleraient (spontanément) l’hébreu, le plus ancien des langages ou le grec, ou le latin, ou l’arabe, ou peut-être encore le langage des parents dont ils étaient issus. Aussi demanda-t-il à des nourrices d’élever les enfants, de les baigner, de les laver, mais en aucune façon de babiller avec eux ou de leur parler… Mais il œuvra pour rien, car tous les enfants moururent… En effet, ils ne pouvaient pas survivre sans les visages souriants, les caresses et les paroles pleines d’amour de leurs nourrices (reproduit dans Monumentu Germanicae Historiae, t. XXXII, p. 350.).

La notion de ville dans une analyse (positive et scientiste) des formes et des flux

La ville comme ensemble de fonctions et pensée à l’aide de la géométrie -

- Théorie de Christaller (1934) → Les villes sont organisées en hiérarchie fonctionnelle avec une structure hexagonale optimisant les services et les flux économiques.

- Analyse positiviste et scientiste → Modèle basé sur la géométrie et l’économie, rejetant les facteurs historiques et culturels.

La ville pensée à l’aide de la théorie de la gravitation

Tout se passe comme si tout lieu dans l’espace géographique exerçait sur les autres une attraction en fonction directe de sa masse et en fonction inverse de la distance qui les sépare de lui.

- Théorie de la gravitation urbaine (Reilly, 1931) → Les villes attirent les populations et les commerces comme des masses en gravitation, selon :

- L’importance de la ville (taille, population, économie).

- L’inverse de la distance (plus une ville est loin des autres, moins elle attire).

- Modèle mathématique → Inspiré de la loi de gravitation de Newton pour expliquer les flux économiques et commerciaux entre villes.

Objection 1

Les pratiques individuelles/sociales ne sont pas indépendantes des sens et détachées des phénomènes:

-

Car elles sont liées à la perception et à l’expérience humaine.

-

Edmund HUSSERL pour le commun des mortels, c’est le soleil qui tourne autour de la Terre = la phénoménologie.

- Ce que nous percevons (ex. le Soleil qui tourne autour de la Terre) est notre réalité vécue, même si la science prouve le contraire.

-

Alfred SCHUTZ: Dans la vie de tous les jours, nous adoptons toujours une attitude naturelle qui veut que nous ne doutions plus que le monde et ses objets puissent être autres qu’ils ne nous apparaissent.

- Dans la vie quotidienne, nous prenons le monde tel qu’il nous apparaît, sans forcément remettre en question nos perceptions.

-

Prendre en compte les phénomènes tels qu’ils apparaissent aux individus ?

Objection 2

Les faits humains/sociaux ne peuvent pas être ramenés à des choses:

- La cause déterminante d’un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents et non parmi les états de conscience individuels (Durkheim, 1895, Les règles…).

- La religion telle qu’étudiée par Durkheim et Mauss : les rites et leur fonctionnement.

- Le sens ou les significations que les individus et les collectifs attachent à leurs pratiques doivent-ils rester hors-champ de la science ? Ou sont-ils sans objet?

- Sans objet pour les biologistes/neuroscientifiques qui étudient par ex. l’attirance sexuelle.

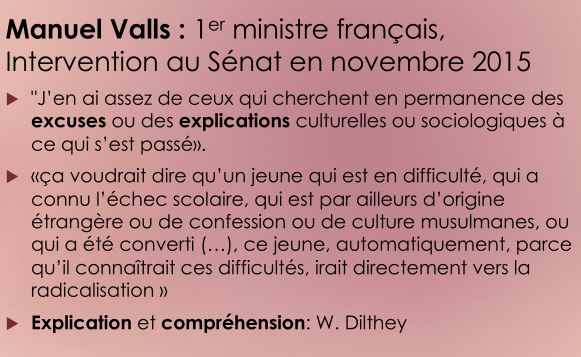

- Wilhelm Dilthey (Introduction aux sciences de l’esprit, 1883) oppose deux types de sciences :

- Celles (positives) qui cherchent à identifier des lois et les expliquer par des théories générales.

- Celles (de l’esprit) qui cherchent à comprendre des pratiques ou des événements en étudiant le sens qu’on leur associe.

- Ouvre la querelle des méthodes qui agite science et philosophie au début du XXe, notamment en Allemagne.

La question du sens: centrale ou marginale?

Wilthem Dilthey: explication versus compréhension

-

Explication : Chercher à comprendre les lois et régularités sociales (comme en sciences naturelles).

-

Compréhension : Saisir le sens des actions humaines et des pratiques sociales, comprendre le pourquoi derrière les actions des individus et des groupes.

-

Grande postérité, surtout en Allemagne au début du siècle (Simmel, Weber) u Max Weber (ex : L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme 1904-05): étude du capitalisme de l’intérieur (éthique, mentalités) versus de l’extérieur (Marx).

- Weber explore comment les mentalités et l’éthique religieuse (en particulier le protestantisme) ont influencé le développement du capitalisme.

- Il insiste sur le fait que la sociologie doit comprendre le sens que les individus donnent à leurs actions (et non seulement observer des régularités sociales).

-

Nous appelons sociologie une science qui se propose de comprendre par interprétation l’activité sociale et par là expliquer causalement son déroulement et ses effets (Weber, Économie et société, 1921).

- La sociologie doit comprendre.

Wilhelm Dilthey - Max Weber - puis partout dans la 2e moitié du XXe siècle notamment en Amérique du nord

- Charles Taylor : l’être humain comme animal qui s’interprète lui-même (The Explanation of Behaviour, 1964).

- Cela signifie que les individus donnent du sens à leurs actions, et ce sens est essentiel pour comprendre leurs pratiques sociales.

- Selon Taylor, il est impossible de comprendre les actions sociales sans prendre en compte le sens subjectif que les individus y attribuent.

- Méthode subjectiviste :

- Les pratiques sociales ne peuvent être comprises que du point de vue du sens qu’elles ont pour les individus.

- Méthode objectiviste :

- Les pratiques sociales peuvent être expliquées indépendamment du sens qu’elles ont pour les individus.

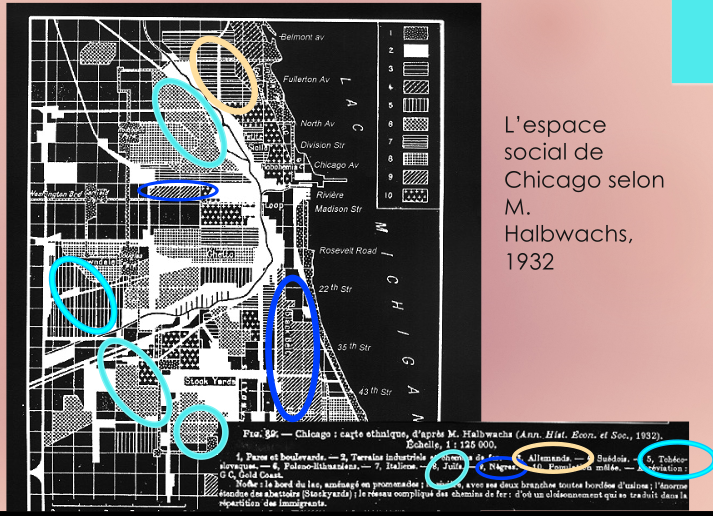

- Ex: Explosion de l’urbanisation à Chicago. La ségrégation pour Halbwachs n’a pas de cause objectivable parce qu’elle est, dans beaucoup de cas, volontaire. On doit comprendre les motivations des individus (méthode subjectiviste).

Objection 3

Les sociétés humaines sont guidées par la réflexivité des individus et des groupes sociaux :

- Anthony Giddens : modernité = organisation et réorganisation réflexives des relations sociales à la lumière des apports permanents de connaissance affectant les actions des individus et des groupes.

- La production d’un savoir systématique sur la vie sociale devient une partie intégrante de la reproduction du système, détachant la vie sociale des fixités de la tradition.

La réflexivité des individus et des sociétés sur les apports des sciences humaines/sociales

- Anthony Giddens

- C’est peut-être la malédiction des sciences de l’homme que d’avoir affaire à un objet qui parle. Pierre Bourdieu.

- Enjeu de prédictivité : les comportements humains peuvent changer en fonction de l’analyse qui en est donnée. Ex : prophéties auto-réalisatrices.

- Pas absent chez des auteurs qui par ailleurs adoptent des réflexions des théoriciens positivistes : conscience de classe chez Marx, comme condition de la révolution.

- Groupes ayant des conditions et un style de vie similaires dans un monde social organisé par des formes de différenciation et de domination qui sont réglés par l’inégale distribution des moyens de production = classe en soi. Exemple: la classe ouvrière.

- Le travailleur est aliéné: exaltation du travail, de la satisfaction personnelle dans le travail, en toute ignorance de ce que signifie vraiment son travail dans le système capitaliste.

- Collectif d’individus qui ont conscience d’une appartenance commune, susceptibles de mener des luttes pour la défense de leurs intérêts communs, une conscience de classe = classe pour soi.

- Passer de la classe en soi à la classe pour soi = enjeu majeur pour la classe ouvrière.

- Les conditions économiques avaient d’abord transformé la masse du pays en travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse une situation commune, des intérêts communs. Ainsi cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas encore pour elle-même. Dans la lutte, (…) cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour elle-même. Les intérêts qu’elle défend deviennent des intérêts de classe. Mais la lutte de classe à classe est une lutte politique.

Le constructivisme: au-delà de objectivisme versus subjectivisme

Les entités du monde social et les relations entre elles résultent d’un processus de construction engageant des processus symboliques (identification, qualification, catégorisation, visualisation, etc.):

- Berger P., Luckmann T. (1986). La construction sociale de la réalité , Paris, Méridien Klincksieck.

- Hacking, Ian (2001). Entre science et réalité : la construction sociale de quoi ? Paris, La Découverte.

- Searle, J. R. (1995). La construction de la réalité sociale. Paris, Gallimard.

La construction sociale de quoi ? Le quark

Les catégories de la connaissance sont des constructions qui résultent de l’usage de la raison, de méthodes et de conventions au sein de la communauté scientifique. = Constructivisme épistémologique = forme de réalisme critique

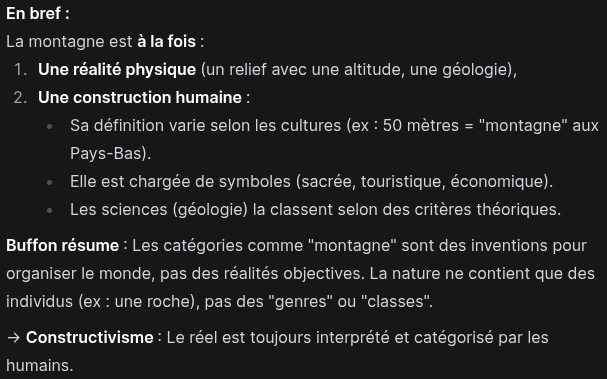

La construction social de quoi ? La montagne

La montagne comme catégorie de la pratique sociale et/ou de la connaissance scientifique: Il n’existe réellement dans la nature que des individus, et (que) les genres, les ordres, les classes n’existent que dans notre imagination (Buffon, 1745).

La construction de la réalité sociale (Searle)

- Un fait brut : existent indépendamment de toute institution humaine→la vitesse maximale possible est la vitesse de la lumière ou Le mont Everest est la plus haute montagne du monde.

- Un fait social: requiert une intentionnalité collective. Ex: aller se promener en couple, jouer un match de foot.

- Un fait institutionnel: Un fait social qui requiert une institution qui a des règles constitutives. Ex: l’argent.

La construction sociale de quoi ? L’argent

- Fait 1 : Un billet de 1 dollar est un bout de papier imprimé X de dimensions Y1 x Y2 présentant les mentions Z1, Z2, Z3, etc..

- Fait 2: Un billet de 1 dollar permet d’acheter un trajet en bus à X ou Un billet de 1 dollar peut s’échanger contre 1 franc suisse.

- L’argent comme fait institutionnel = ce que le billet permet de faire au-delà de sa matérialité brute, conformément à l’intentionnalité des usagers et aux règles en usage.

La réalité sociale

Il y a des portions du monde réel, des faits objectifs dans le monde, qui ne sont des faits que par l’accord des hommes. En un sens, il y a des choses qui n’existent que parce que parce que nous le croyons.

La ville comme construit social

- Les théories de la ville objective (comme on les a déjà étudiées quelques mots auparavant). Seraient erronées.

- La ville fonctionnerait à travers des conventions sociales, des relations entre individus. La ville n’est qu’une ville que parce que les gens font des choses ensembles (des rituels, actes pour préserver leur environment, etc).

La ville comme foyer d’urbanité collectivement éprouvée

F. Choay analyse la mort de la ville et le triomphe de l’urbain et observe la disparition d’une certaine manière locale de vivre institutionnellement ensemble, qui fut le propre de ces entités dotées d’une identité et qu’on appelait les villes (De la ville à l’urbain, Urbanisme, n°309, 1999).

Étudier les migrations (Exemple)

- Comme des conséquences mécaniques des conditions dans certains pays.

- Comme des conséquences de diagnostiques communs entre la population sur l’avenir de leur pays.

- Comme autant des décisions individuelles sur la base de leurs connaissances (choix rationnel).

Étudier l’identité (Exemple)

C’est quoi l’identité?

- Identité objectivée (ADN).

- Identité psychique.

- Identité sociale (genre).

- Identité collective : communautés, action collective, etc.

Hannah Arendt

- Dès que nous voulons dire qui est quelqu’un, notre vocabulaire même nous entraîne à dire ce qu’il est (Condition de l’Homme moderne, 1983 (1958) p.238)= objectivation.

- En agissant et en parlant, les hommes font voir qui ils sont, révèlent activement leurs identités personnelles uniques (Les origines du totalitarisme, p.236) = subjectivation.

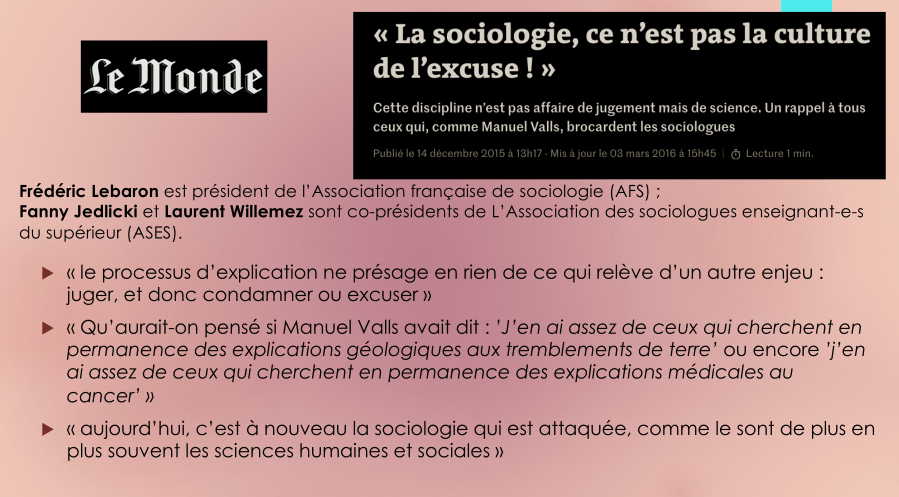

Terrorisme et politisation des enjeux de connaissance

Le choix de l’ignorance doit être dénoncé.

Le choix de l’ignorance doit être dénoncé.