Un regard épistémologique

Comment savoir si une réflexion/savoir peut-être classifiée comme épistémologique?

La science en question

- Science ? → une démarche controversée, avec des grands désaccords même dans les sciences naturelles. Il n’y a pas une conception unique de la science, il y a des différents domaines.

- Vérité ?

- Post-vérité ?

- Infox (Fake news) ?

- Règne de l’opinion…?

- Etc…

La réflexion qu’est ce que la démarche scientifique?. Comment savoir ce qu’est vrai et ce qui ne l’est pas, est très actuelle. On cherche à obtenir des connaissances fondées sur la science. Mais c’est quoi la science? Elle a perdu son rôle, pour devenir un instrument politique. C’est la post-vérité. Nos opinions ne devraient pas influencer la science, laquelle est basée sur des arguments.

Dans démarche scientifique ou méthode scientifique il y a le mot science….mais…. qu’est-ce que la science ?

- Il n’y a pas qu’une conception de la science, mais plusieurs.

- La détermination de ce qu’est la science est un débat épistémologique controversé.

- Ceci, même dans les sciences de la nature.

- L’exemple de la question de la démarcation entre science et non-science dans les sciences de la nature.

Remarques préliminaires

L’épistémologie

La réflexion critique sur la connaissance scientifique :

- Étude des critères métathéoriques de validité de la démarche scientifique (ou de ses limites).

- Elle analyse la manière dont la science progresse, la façon dont les théories scientifiques sont construites, testées et validées, ainsi que les critères utilisés pour évaluer la crédibilité des connaissances scientifiques.

- L’épistémologie fait de la science un objet d’investigation scientifique (déterminer des connaissances valables).

Quelques questions d’épistémologie

- Comment connaissons-nous ce que nous connaissons ?

- Quelle est la source de la connaissance (la raison, les sens et l’observation, l’expérience ou autre) ?

- Quels sont les limites de la connaissance (entre ce que l’on peut connaître et ce qui n’est pas connaissable) ?

- Quelle méthodologie scientifique est-elle adéquate d’un point de vue scientifique ?

- Quelle est la validité de notre connaissance scientifique ?

- Qu’est-ce que la vérité scientifique ?

- Etc.

Ces questions n’ont pas de réponse parfaite, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas valides.

Deux traditions épistémologiques des sciences naturelles

L’empirisme

- La connaissance se trouve dans l’expérience et l’observation; les sens nous permettent d’observer le monde et d’en déceler les lois.

- La meilleure théorie est celle qui a été vérifié par le plus grand nombre des faits. L’empirisme, en ce sens, est à la base du principe d’induction, notamment de l’idée que la connaissance procède du particulier (les faits) au général (la théorie).

En gros, on doit observer et à partir de cela→raisonner et créer une loi. Néanmoins… que fait-on des phénomènes qu’on ne voit pas? Beaucoup des concepts de notre quotidien sont abstraits : l’amour, la justice, etc.

Le rationalisme

- La connaissance est fondée sur des vérités de base accessibles à la raison humaine.

- Le rationalisme met l’accent sur la raison et la déduction comme sources de connaissance. Les rationalistes soutiennent que certaines vérités peuvent être connues a priori, c’est-à-dire indépendamment de l’expérience sensorielle.

- Donc : certaines vérités sont universelles et nécessaires, et elles sont valables dans toutes les circonstances.

- Par exemple : les principes logiques (ex: la loi de non-contradiction, à savoir qu’une proposition ne peut pas être à la fois vraie et fausse en même temps dans les mêmes circonstances) sont considérés comme des vérités a priori qui découlent de la raison.

Deux niveaux de la réflexion épistémologique

Méta-scientifique

Porte sur les principes, les fondements et les critères de validité de la science.

Intra-scientifique

Vise, dans le cadre d’une discipline, à établir les critères, les méthodes et les techniques adéquates à produire une connaissance scientifique. La réflexion épistémologique exerce une fonction de vigilance critique sur la démarche de connaissance employée.

Deux objectifs de la réflexion épistémologique

- Le but normatif : déterminer les critères de démarcation entre science et non science.

- Le but descriptif : expliquer le processus de découverte scientifique et en reconstituer les modalités.

La recherche du critère normatif : l’épistémologie de Karl Popper (1902-1994)

- Un système faisant partie de la science empirique doit pouvoir être réfuté par l’expérience.

Objectif

Déterminer un critère de démarcation adéquat entre science et pseudo-science. Il s’agit donc :

- D’établir ce que nous acceptons comme science.

- D’énoncer des règles méthodologiques adéquates pour donner un contenu épistémologiquement valide à la production de connaissances scientifique.

Démarche de Popper

Critique du critère de démarcation positiviste

- Critique de l’inductivisme et du principe de vérification : la vérification par l’induction est logiquement impossible (ce qui a été n’implique pas logiquement ce qui sera).

- Critique du rôle prépondérant de l’observation : la théorie précède l’observation empirique (la connaissance ne commence pas par l’observation mais par le constat d’un problème). Ce qu’on voit est déjà affecté par ce qu’on a dans la tête (théorie), qui en plus nous donne l’envie d’observer comment quelque chose fonctionne.

La proposition : la méthode hypothético-déductive

Une hypothèse ne peut être que soumise à des tests empiriques et seulement après avoir été avancée.

- Déduction logique : si les prémisses sont vraies, alors la conclusion doit être nécessairement vraie.

- La théorie nous permet d’évaluer la validité des prémisses.

- La logique déductive est la théorie du transfert de la vérité des prémisses à la conclusion; de manière spéculaire, elle est aussi le contre-transfert de l’erreur, de la conclusion sur une au moins des prémisses.

- Il s’ensuit que la fausseté des prémisses peut être déduite d’une observation. Donc une observation peut rendre fausse une théorie.

Le critère de démarcation de Popper : la falsification

- La falsification ne vise pas à établir qu’une théorie est vraie, mais qu’elle n’est pas fausse.

- La falsification est une convention, une règle méthodologique.

- Le propre des théories scientifiques n’est pas de dire la vérité, mais, au contraire, de pouvoir se tromper. Une bonne théorie scientifique doit être testable et risquer d’être prouvée fausse par l’expérience.

- Il s’agit de mettre la théorie à l’épreuve des observations empiriques, ceci en sachant que les théories ne sont jamais vérifiables empiriquement (LDS, 37). La science progresse par une dynamique de conjectures et d’essais/erreurs.

- C’est donc la réduction progressive des erreurs qui constitue le fondement de la découverte et de la vérité scientifique.

Le test des théories

Considérons la théorie : si A, alors B

- Si B se produit en présence de A, alors la théorie a provisoirement réussi son test ; la théorie est donc corroborée.

- Si B ne se produit pas en présence de A, alors la théorie dont B avait été logiquement déduite est aussi falsifiée, et donc rejetée.

En d’autres termes, si une observation contraire à la théorie est constatée, cette falsification falsifie également la théorie dont elle avait été logiquement déduite (LDS, p. 29). Ainsi, la fausseté d’énoncés universels peut être déduite d’énoncés singuliers appropriés.

Par exemple (1) et (2)

Mais… attention aux raisonnements fallacieux…

- P1 : Si les inégalités économiques augmentent (P), alors il y aura une révolution (R). (P → R)

- P2: Il y a eu une révolution (R). (Observation empirique)

- C: il y a eu une augmentation des inégalités économiques (P).

- Cette forme logique implique une erreur, si elle est utilisée pour prouver la théorie (car il pourrait y avoir d’autres causes possibles aux révolutions).

L’application de la logique de Popper :

- Si on trouve une révolution qui n’a pas été précédée par une augmentation des inégalités économiques, alors la théorie est réfutée. Ces cas existent (révolutions causées par des facteurs politiques, culturels, ou militaires), donc la théorie sous cette forme stricte est falsifiée.

- Une nouvelle proposition : Les inégalités économiques peuvent être un facteur contribuant aux révolutions, mais elles ne sont ni une cause nécessaire ni une cause suffisante.

Donc

- Il est possible d’être (logiquement) sûr-es de la fausseté d’une théorie, mais pas de sa vérité.

- Il existe une asymétrie entre vérification et falsification. Il n’existe pas la moindre méthode logique permettant de prouver que les théories scientifiques sont vraies.

E. Quid de la vérité?

- La vérité est la caractéristique d’une proposition qui n’a pas encore été falsifiée, tout en étant ouverte à falsification.

- La vérité doit donc être entendue au sens de correspondance avec les faits.

- Il est donc impossible d’atteindre la vérité avec certitude ; la seule certitude réside dans la détermination de l’erreur (ou la réfutation).

C’est pourquoi les théories scientifiques ne doivent pas être considérées comme des énoncés exprimant des vérités immuables, mais bien comme des conjectures provisoires qui peuvent à tout moment être falsifiées et remplacées par des théories plus performantes.

La description et l’analyse des révolutions de la science : l’approche de Thomas Kuhn (1922-1996)

Objectifs

- Comprendre comment la science fonctionne et progresse.

- Critiquer le rationalisme logique de Popper Aucune théorie ne résout jamais toutes les énigmes auxquelles elle se trouve confrontée à un moment donné (…) Si chaque fois qu’on se heurtait à une impossibilité d’établir cette coïncidence il fallait rejeter la théorie, toutes les théories devraient toujours être rejetées (SRS, 202-203).

- Montrer l’importance de la dimension sociologique du processus de découverte scientifique.

Une notion centrale de l’approche de Kuhn : le paradigme

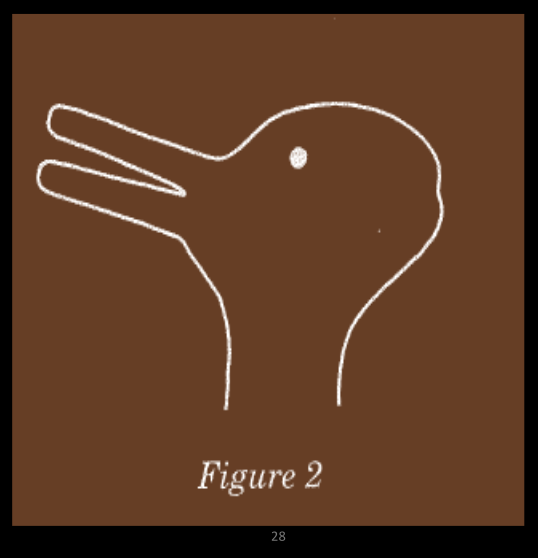

- Dimension épistémologique : ensemble de techniques, croyances, théories partagées par les scientifiques d’une communauté donnée ; il s’agit d’une matrice disciplinaire (règles, méthodes, symboles, postulats, etc.).

- Dimension sociale : cadre de pensée qui se construit et qui se transmet socialement et qui fait que les scientifiques voient le monde à travers un paradigme donné (formation, pouvoir, enjeux personnels, etc.).

La structure cyclique des révolution scientifiques

- Phase pré-paradigmatique (pas de règles communes) ou pré-scientifique.

- Phase de constitution d’un paradigme.

- Le paradigme devient une science normale (SN1).

- Apparition d’énigmes et d’anomalies que le paradigme n’arrive pas à expliquer (prédictions fausses, anomalies graves, concurrence d’un autre paradigme, etc.).

- Le paradigme entre dans une phase de crise.

- Abandon du paradigme (P1).

- La révolution scientifique : apparition d’un nouveau paradigme (P2), qui explique les anomalies par un regard théorique et empirique différent.

- Le paradigme devient une ‘science normale’ (SN2).

- Phase 4, 5, etc.

Les implications de l’analyse de Kuhn

- La science ne progresse pas de manière cumulative (comme le voudraient les inductivistes empiricistes ou par réduction d’erreur comme le veut Popper), mais par révolutions (donc de manière cyclique). Les révolutions scientifiques: moyen de rompre avec un paradigme afin d’en déterminer un meilleur.

- L’importance de la phase dogmatique (acceptation acritique du paradigme par la communauté scientifique). Contrairement à Popper, Kuhn estime qu’un paradigme n’est pas rejeté dès qu’il est réfuté, mais seulement quand il peut être remplacé.

Décider de rejeter un paradigme est toujours simultanément décider d’en accepter un autre, et le jugement qui aboutit à cette décision implique une comparaison des deux paradigmes par rapport à la nature et aussi de l’un par rapport à l’autre (SRS, p. 115).

L’acteur principal de la science : les chercheurs et chercheuses et la communauté scientifique

- Degré de cohésion élevé de la communauté.

- Formation et apprentissage.

- La science normale entraîne une forte structuration du champ perceptif des scientifiques.

- Les scientifiques ne tentent pas de falsifier leurs théories, mais plutôt d’en confirmer la validité.

Le critère d’évaluation d’un bon paradigme :

- Sa capacité à résoudre des énigmes. La différence entre science et non-science découle de la capacité du paradigme à instaurer une tradition de science normale. MAIS AUSSI

- Il n’y a pas d’algorithme neutre pour le choix d’une théorie, pas de procédure systématique de décision qui, appliquée à bon escient, doive conduire chaque individu du groupe à la même décision (SRS, p. 271).

L’incommensurabilité des paradigmes et l’impossibilité de la vérité

Travaillant dans des mondes différents, les deux groupes de scientifiques voient des choses différentes quand ils regardent dans la même direction à partir du même point (SRS, 207).

Pour Kuhn les sciences sociales sont dans une phase pré-paradigmatique, à cause de ce qu’on vient d’expliquer. Dans les sciences sociales chacun voit le monde depuis sont point de vue.

Pour Kuhn les sciences sociales sont dans une phase pré-paradigmatique, à cause de ce qu’on vient d’expliquer. Dans les sciences sociales chacun voit le monde depuis sont point de vue.

Donc, selon Kuhn, il n’existe pas d’arguments purement logiques démontrant la supériorité d’un paradigme sur un autre. En d’autres termes, il est impossible de définir le progrès objectif de la connaissance scientifique. Malgré lui, cette idée implique une position relativiste concernant la vérité scientifique.

Conclusions générales découlant des approches de Popper et de Kuhn

- Deux traditions épistémologiques différentes permettant d’envisager deux conceptions de la validité des connaissances scientifiques.

- La science comme logique de découverte (Popper) et la science comme entreprise sociale de découverte (Kuhn).

- Le statut instable de la vérité:

- Vérité comme réduction de l’erreur (Popper).

- Vérité comme ce qui est considéré à un moment donné comme étant le paradigme dominant (Kuhn).

- Ces deux chercheurs n’épuisent évidemment pas les querelles épistémologiques (voir aussi Imre Lakatos, Paul Feyerabend, etc.).

Implications pour les sciences sociales?

Malgré leurs différences avec les sciences naturelles, les sciences sociales sont traversées par des clivages analogues, qui se traduisent dans des postures méthodologiques différentes / concurrentes.

- Pour Popper, le monde naturel et le monde social doivent être appréhendés par la même méthode scientifique (monisme méthodologique). Dans les sciences sociales, seule l’économie se rapproche du critère de démarcation. Cependant, son approche informe beaucoup de recherches en sciences sociales (hypothético-déductives, tests d’hypothèses, méthodes expérimentales, démarche quantitative).

- Pour Kuhn, les sciences sociales étaient dans une phase de pré-science normale, marquées par la coexistence de et la compétition entre plusieurs paradigmes, sans qu’aucun est accepté comme un paradigme de science normale.

- Les deux perspectives se retrouvent dans les recherches contemporaines, avec la coexistence–compétition entre approches ontologiques:

- Réalistes (d’inspiration positiviste, estimant que toute connaissance qui se veut scientifique doit adopter la méthode expérimentale et tendre vers l’objectivité y compris dans les sciences humaines et sociales; le monde social existe et on peut l’expliquer).

- Constructivistes (le monde social est une construction dépendante de facteurs qui ne peuvent pas être généralisés; les objets sociaux sont beaucoup trop complexes et subjectifs pour se prêter à la réduction en variables totalement contrôlées, et la proximité entre le chercheur / la chercheuse et ses objets de recherche rendent difficile, voir impossible, la neutralité et l’objectivité).