… internationale et humanitaire

Définitions (rappel)

Séance 1-Les relations internationales au prisme des acteurs non-gouvernementaux

- Société civile: ensemble de citoyens munis de droits politiques et civiques qui leur permettent de s’organiser librement. Ils fondent des associations privées à but non-lucratif, associations d’entreprises ou de syndicats, organisations religieuses. (Si des acteurs économiques sont à inclure ou à exclure est disputé et dépend de la définition ainsi que de l’objet qu’on veut discuter.).

- Mouvement transnational: Un groupe de personnes ou une alliance des associations autonomes dépassant le cadre d’un État- nation et luttant pour les mêmes objectifs sans pour autant institutionnaliser leur coopération.

- ONG: Association volontaire et de droit privé émanant de la société civile; non-étatique, séculaire et non-militaire, ni parti politique, ni lobby, ne poursuivant pas de but lucratif mais un objectif dans l’intérêt général. Agissant sur le plan international, sa forme d’organisation est internationale, ou transnationale.

- Internationalisme:

- L’idée que les nations et les peuples partagent de nombreux intérêts et objectifs communs qui dépassent les frontières d’un Etat (par ex. la sécurité, protection de la santé, du climat).

- Il en résulte des pratiques de la coopération entres nations et peuples pour atteindre ces buts communs (ex.: organiser les communications (postes, chemins de fer), l’hygiène, protéger droits humains etc.).

- Histoire transnationale: introduit l’histoire sociale comparée, celle des mouvements, des associations non-étatiques, des réseaux et des circulations (par exemple de personnes et d’idées, de pratiques, de modèles) qui dépassent les frontières nationales, dans le regard sur l’histoire.

Contexte général

- XVIIIe/XIXe siècle: transition de la souveraineté monarchique à la souveraineté des peuples (J.-J. Rousseau, Contrat social 1762) à partir de la double révolution (politique et industrielle).

- Essor des sociétés basées sur le concept du citoyen libre en Europe occidentale et centrale et dans les Amériques.

- Essor de la bourgeoisie (b. économique et b. éduquée) comme nouvelle classe active dans la vie associative et dans les mouvements réformistes.

- Bourgeoisie inspirée en partie par les Lumières, en partie par l’évangile (bons œuvres), elle défend des réformes dans le domaine éducatif, revendique l’enseignement obligatoire, l’alphabétisation.

- Facteur technologique : Révolutions dans la technologie d’impression, prolifération de la presse et du roman, multiplication de voyages (chemin de fer, bateau à vapeur).

- Conséquence→Vie associative s’internationalise: organisation et modes d’action transnationales, objectifs internationaux.

- Deux mouvements→Pacifisme, abolitionnisme: émanent tous les deux de l’esprit réformiste de la bourgeoisie; ils exigent la suppression des pratiques culturelles archaïques que le raisonnement éclairé ne considère plus compatible ni avec la raison ni avec la dignité humaine.

- Origines intellectuelles précises du pacifisme et de l’abolitionnisme puisent dans les Lumières:

- Immanuel Kant: la paix est une obligation éthique qui découle directement du commandement de la raison (Projet pour une paix perpétuelle, 1793), elle résulte également de l’impératif catégorique (de la morale) selon lequel il faut faire à autrui uniquement ce qui correspond à un principe dont on peut souhaiter qu’il devienne une règle universelle.

- Jean-Jacques Rousseau (Discours sur les origines et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755), tous les êtres humains sont nés libres et égaux > constitution américaine de 1787, Déclaration française des droits de l’homme (1789, la première en Europe: liberté, propriété, sécurité, droit de résistance contre la répression, égalité, en particulier devant la loi et donc le droit).

- Il en découle que l’esclavage est contre la nature humaine.

- Milieu porteur des mouvements: bourgeoisie cosmopolite, porteur d’une conscience globale, citoyens du monde.

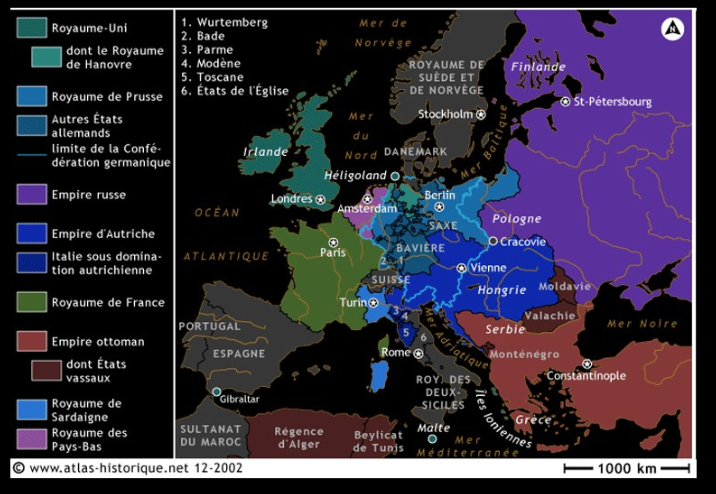

- L’Europe à l’époque:

Première partie: Naissance et évolution du mouvement pacifiste (1814-1856)

Naissance aux États-Unis et en Angleterre

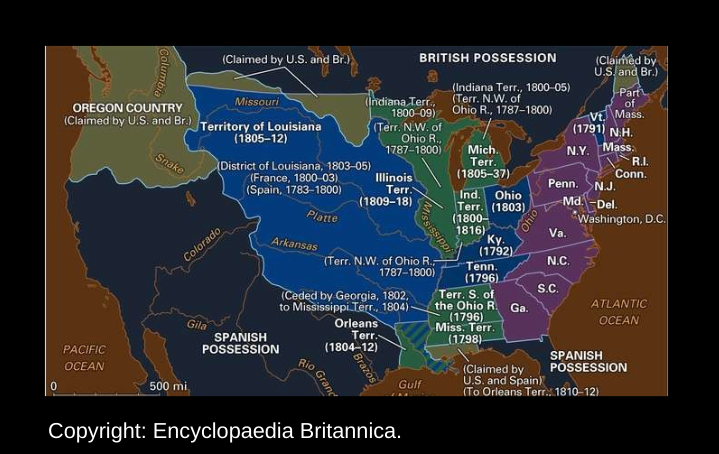

- Arrière-plan: guerres napoléoniennes et surtout guerre anglo-américaine (1812-1814), qui oppose des nations de la même langue et qui partagent souvent la même famille d’origine.

- Continuum de guerre en Europe pendant 23 ans jusqu’à la défaite de Napoléon.

- Tensions USA-UK→2ème guerre d’indépendance américaine.

- USA:

- Soucis économique et humanitaire causés par la guerre.

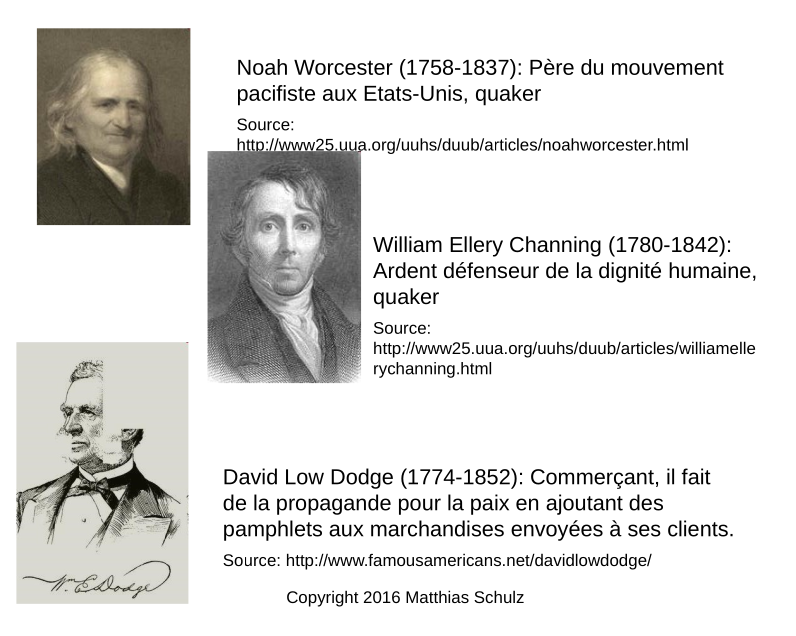

- Milieu: quakers, réformistes sociaux et philanthropiques.

- Massachussetts Peace Society (ca. 1815, Noah Worcester, Ellery Channing) – quakers.

- New York Peace Society (ca. 1815, David Low Lodge).

- Multiplication des sociétés de paix (New Hampshire et al.).

- 1828: fusion des sociétés locales sous le nom de la American Peace Society (fondateurs: William Ladd, Elihu Burrit).

- Tension: non-resistants (quakers) vs. pragmatiques.

Oregon après 1812:

Personnalités importantes

WIlliam Ladd (1778-1841)

William Ladd (1778-1841): fondateur de l’American Peace Society (1828). Capitaine de marine jusqu’à la guerre de 1812, il se retire ensuite dans une ferme du Maine d’où il commence à militer pour le pacifisme.

Succès publicitaire: William Ladd, Essai sur un congrès des nations (1841)

- Propose un code de droit international ainsi qu’un tribunal international pour le réguler.

Continuation de la naissance

Naissance aux Etats-Unis et en Angleterre (cont.)

- Autres grands succès publicitaires:

- Revue: Harbinger of Peace (plus tard: Advocate of Peace), pendant plus qu’un siècle la référence en matière de paix.

- Charles Sumner, La vrai grandeur des Nations (1845); féroce attaque contre la guerre comme moyen de résoudre les différends.

- Succès politique:

- Différend d’Oregon (voir carte): arbitrage proposé, messages amicaux entre villes sur l’initiative de Burrit, accord de principe en 1846 (49° latitude plus fleuve Colombia), arbitrage en 1871 concernant des îles disputés (Empéreur Guillaume I).

- Échec et effondrement:

- Différend USA-Mexique concernant le Texas (indépendant depuis 1836, annexé par les USA 1845).

- Pacifistes dans la minorité, presse et partis intéressés incitent à la guerre.

- Guerre de 1846-1848, et annexion définitive du Texas en 1848 présentées comme légitime défense par les avocats de guerre.

- Royaume-Uni:

- Transfert (circulation) des idées pacifistes à travers l’Atlantique

- Fondation de la London Peace Society (juin 1816, «Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace») sur initiative du quaker William Allen (aussi abolitionniste).

- Fondation en 1819 de la revue «Herald of Peace», qui influence pendant un siècle le débat sur la paix.

- Fondation d’une centaine de sociétés pacifistes locales au R.-U.

- Tragellace Price: noue des contacts avec continent européen (voir suite).

- A partir des années 1840: Camp pacifiste renforcé par les libre-échangistes (Richard Cobden, John Bright).

- Cobden: le libre échange favorise la paix.

- Alliance entre libre-échangistes et pacifistes.

Internationalisation et premiers congrès pacifistes

- Suisse: Première société pacifiste sur le continent→Société de la Paix (Genève, Jean-Jacques Comte de Sellon, réformateur social, contre la peine capitale).

- Remplacement des armées permanentes par des milices des citoyens.

- Arbitrage.

- Instruction des peuples sur la guerre et les possibilités d’en prévenir.

- France→Société de la morale chrétienne (1821, Duc de LaRochefoucauld), membres: poète et politicien Alphonse Lamartine, Benjamin Constant, François Guizot (devient PM sous la Monarchie orléaniste), il en est issu le Comité de la paix 1841, première société pacifiste française.

- Congrès (international) des pacifistes:

- 1843 Londres, Britanniques et Américains (sous l’impulsion de Henry Richard, président de la London Peace Society),

- 1848 Bruxelles (internationalisation), 1849 Paris, 1850 Francfort/Main, 1851 Londres, 1852 Manchester, 1853 Edinburgh.

- Le mouvement se dissout après le début de la Guerre de Crimée (1853), rupture de la série des congrès 1848-1853.

- A Paris 1849: 700 Anglais, 100 Français, 21 Belges, 20 Américains, une trentaine d’intéressés d’autres pays, Néerlandais, Allemands, Suédois, Espagnols etc.

- Politique de réaction sur le continent européen suite aux révolutions de 1848/49; le mouvement se rétrécit, à Edinburgh (1853) Anglo-saxons seulement.

Bilan de la première vague du pacifisme

- Moyens de la lutte: périodiques, éducation pour la paix, opinion publique; concours visant à distinguer les meilleurs travaux sur les fléaux de la guerre et les moyens d’en prévenir; pacifistes restent minoritaires face au nationalisme, R.-U.: pacifisme fortement attaché aux quakers.

- Découverte et popularisation de nombreux plans pour la paix du Moyen Age et de l’époque moderne (Abbé de Saint Pierre, Eméric Crucé, Hugo Grotius, William Penn, John Bellers, Rousseau, Kant), favorisant arbitrage ou fédération.

Évolution des objectifs

Différenciation et développement des revendications avec chaque congrès pacifiste:

- Congrès de 1843: inspiré par le traité d’arbitrage conclu entre USA et R.-U. (1794, John Jay et Lord Grenville), avec références à Grotius, Samuel Pufendorf et Emer de Vattel (juristes).

- 1848: renonciation à la guerre, soumission à l’arbitrage, congrès des nations, désarmement. Résolutions soumises au PM britannique John Russell.

- 1849: Résolution soumises à tous les gouvernements européens et aux Etats Unis: codification du droit int’l, prohibition des emprunts publics pour la guerre, presse et églises au service de la paix.

- 1850: propose congrès des députés parlementaires pour élaborer un code de comportement pour les Etats.

Succès partiels

- Apaisement du conflit anglo-américain sur l’Orégon (1846);

- Congrès de Paris (1856) (clôturant la guerre de Crimée) adopte, sous l’impulsion des Cobdenites au Parlement britannique, une résolution en faveur des bonnes offices d’une puissance tierce (au lieu de l’arbitrage) en tant que moyen de résolution pacifique des différends.

Raisons de l’échec général

Causes à l’intérieur du mouvement

- Contradictions et tensions dans le mouvement sur l’objectif devenaient de plus en plus importantes: non-résistants religieux vs. pragmatiques; débat controversé (ou supprimé) sur la guerre défensive depuis 1843; 1850 à Frankfort affrontement entre les deux factions, les libre-échangistes et pragmatiques l’emportent: la guerre n’est pas condamnée sans différenciation, le congrès adopte une résolution en faveur du désarmement, car les armements imposent une charge trop lourde aux sociétés > défaite du pacifisme absolu (ou radical).

- Controverse sur les moyens : arbitrage, désarmement, bons offices, éducation?

- Stratégie inadéquate: Mobilisation de l’opinion politique, pas des gouvernements.

Causes dans les relations internationales

- Questions territoriales non-résolues en Amérique du Nord (Texas).

- Mobilisation nationale (France, Russie, Grande-Bretagne) lors de la crise d’Orient provoquée par la Russie en 1853.

- Tensions nationales (Guerres d’unification nationale en Allemagne, Italie, puis Guerre de sécession aux USA),

- Conflits coloniaux (Guerres en Inde, Chine).

Le mouvement abolitionniste et son internationalisation (1815-1890)

Naissance aux États-Unis et au Royaume-Uni

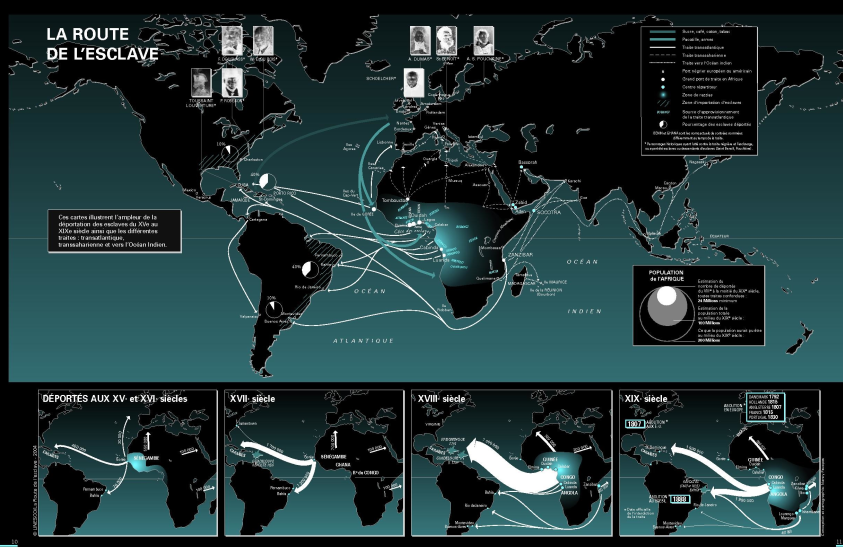

- Esclavage: crime le plus étendu de l’histoire humaine, depuis l’Antiquité.

- Depuis XVe et jusqu’au XIXe siècle enlèvement et déportation d’environ 10 million Africains, surtout vers les Amériques et les Caraïbes, mais aussi vers l’Afrique du Nord et Asie centrale.

- Engagé dans la traite: Arabes, Perses, Indiens, à partir du XVIe siècle Portugais, Espagnols, Français, Britanniques, Néerlandais, Danois.

- XVIIIe siècle: ¾ de la traite sur des bateaux de l’Europe chrétienne, majorité sur des bateaux britanniques.

- XIXe siècle: la plus grande partie sur des bateaux portugais, espagnols, brésiliens, américains.

- Abolitionnisme: premier grand mouvement humanitaire de l’histoire.

- Mouvement abolitionniste issu du même milieu que le milieu pacifiste (Quaker, Anglicans, bourgeoisie éduquée et économique) aux USA et au Royaume-Uni

- S’inscrit dans l’histoire des mouvements d’émancipation du XIXe siècle: travailleurs, juifs, femmes, esclaves africains.

Question: abolition – conséquence des changements économiques ou des mouvements (humanitaires) contre l’esclavage?

- Influence suspectée de la théorie économique d’Adam Smith: individu libre plus productif, liberté à la base de la créativité et du succès économique.

- Dans les faits, esclavage reste lucrative pour les esclavagistes jusqu’à l’abolition, surtout dans l’agriculture du coton, sucre; traite reste aussi lucrative, il y a une demande.

- 1776: Les Américains des Etats du sud bloquent l’insertion d’un article contre l’esclavage dans la constitution.

- XVIIe et XVIIIe siècle: églises défendent l’institution de l’esclavage.

- Mais individus et sectes chrétiens publient des pamphlets contre:

- Aux Etats-Unis, Quakers décident en 1774 à expulser ceux qui ne mettent pas en liberté leurs esclaves jusqu’à 1776.

- L’abolition de l’esclavage aux USA commence dans l’État de Massachussetts, en 1781 une cour juge que l’esclavage n’est pas compatible avec la constitution).

Continuation

- L’idée de l’abolition circule à travers l’Atlantique dans les années 1780.

- En 1783 les Quakers britanniques soumettent une pétition au Parlement britannique pour supprimer la traite d’esclaves comme étape initiale de l’abolition – objectif déjà international (traite impliquait plusieurs nations).

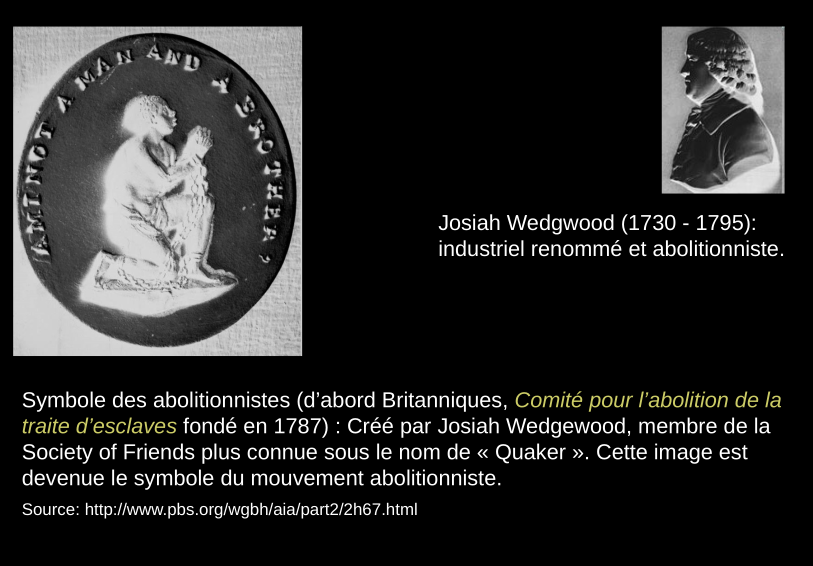

- 1787 fondation, au R.-U., du Comité pour l’abolition de la traite d’esclaves par Quakers et quelques Anglicans – Slogan: Am I not a Man and Brother?

- 1788 Fondation en France des Amis des Noirs (Lafayette, LaRouchefoucauld, Mirabeau, Condorcet, Abbé Sièyes).

- Activists principaux en Grande-Bretagne:

- Granville Sharp: 61 pamphlets.

- Thomas Clarkson: discours publics, prêtre.

- William Wilberforce (Anglican), membre du Parlement, éditeur du Christian Observer.

- Wilberforce soumet des propositions de lois abolitionnistes au Parlement – d’abord échecs.

- En 1807 gouvernement se rallie à la proposition, motif additionnel: justifier perquisition des bateaux pouvant porter des armes en faveur des ennemis (Guerres Napoléoniennes).

- 1807 Interdiction de la traite des esclaves sous drapeau britannique.

- Circulation à travers l’Atlantique.

- 1808 Interdiction de la traite par les USA, mais importation clandestine continue (grands marchés des esclaves par ex. à Charleston).

Internationalisation depuis le Congrès de Vienne (1815ss.)

Depuis le Congrès de Vienne (1815) l’internationalisation s’accélère:

- Congrès adopte, sur pressions du gouvernement britannique, déclaration contre la traite des esclaves et l’esclavage en général États font de promesses sans force juridique contraignante.

- R.-U. réclame (malgré la fin de la guerre), mais n’obtient pas, le droit de perquisition des bateaux sur l’Atlantique (pour lutter contre la traite).

- La France, vaincue, obligée en 1815 d’interdire la traite sur bateaux français, mais ne l’impose qu’à partir de 1830; l’esclavage reste légale dans les colonies jusqu’à 1848.

- La traite avait été abolie après la révolution française et réinstaurée par Napoléon.

- Pays-Bas et Danemark interdisent leurs marins de participer à la traite, mais ils y sont moins impliqués.

Le rôle du gouvernement et de la société civile britannique, 1820-1860

- Espagne et Portugal, les deux pays européens les plus impliqués dans la traite après 1808, refusent d’abord de le supprimer.

- Dû à l’agitation du mouvement abolitionniste, le gouvernement brit. négocie des accords bilatéraux avec P (1820) et E (1825) pour supprimer la traite, GB leur paie une indemnité, mais ni P ni E supervisent la suppression sur la mer.

- Se pose le problème du contrôle et de l’interdiction, la traite continue sous des drapeaux divers, par ex. américains (illégalement), la GB n’ayant pas le droit de perquisitionner les bateaux sous drapeau étranger.

- Nouvelle étape franchie en 1833/1838 (deux dates puisque c’est une phase de transition pour aider un peu les agricultures+former les anciens esclaves pour qu’ils puissent s’employer): Abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques, zèle des abolitionnistes britanniques se tourne vers l’étranger:

- 1839 Joseph Sturge fonde la British and Foreign Anti-Slavery Society, qui se mobilise explicitement contre la traite et contre l’esclavage dans d’autres pays.

- Elle organise, en 1840, le premier congrès international contre l’esclavage à Londres, organisation des boycotts des marchandises produits grâce à l’esclavage.

- Gouv. Britannique reprend ses négociations, et pendant années 1840 Portug. et Esp. accordent à la flotte britannique le droit de perquisitionner leurs bateaux.

- Un intérêt économique de la GB n’est pas évident, ni la GB ni l’Inde, ni l’Afrique du sud ne produisent bcp du coton ou du sucre à exportation à l’époque (Inde à partir de la Guerre de Sécession).

- 1840ss.: traite subsiste sur bateaux américains, caribéens et brésiliens ainsi qu’entre l’Afrique et le monde arabe

- Nouvelle croissance de la traité transatlantique (ca. 150.000 esclaves / an, 1840ss.).

- La pression sur les gouv’ts britannique et américain augmente:

- Thomas Weld publie American Slavery As It Is (1839).

- Deuxième congrès international contre la traite et l’esclavage organisé à Londres (1843), fondation des sociétés abolitionnistes en Espagne, France, au Portugal.

- Frederick Douglas publie Narrative of the life of Frederick Douglass, written by himself (1845). Ancien esclave qui s’avait échappé.

- Harriet Beecher-Stowe publie Uncle Tom’s Cabin (1851).

- Henri David Thoreau publie In Defense of John Brown (1860). En Angleterre, témoignages de l’explorateur David Livingstone sur la chasse aux Africains.

- Abolitionnistes britanniques organisent des boycotts (du coton américain), maintiennent la pression au Parlement (USA et R.-U.).

- Conséquences politiques:

- PM Palmerston ordonne unilatéralement perquisition des bateaux étrangers (jugé -illégal).

- Accord GB-Brésil (1853) met fin à l’importation brésilienne des esclaves, Brésil s’engage à en vérifier l’application;

- Uruguay (1845), Argentine (1853), Pérou (1854) abolissent l’esclavage.

- Guerre de sécession (1861-1865) et abolition de l’esclavage aux Etats-Unis (1862).

Dernière phase jusqu’à l’Acte international contre la traite de 1889

- Après l’abolition aux USA, Cuba interdit l’importation des esclaves (1865).

- États caraïbes suppriment l’esclavage (dont Cuba 1886), puis le Brésil comme dernier État américain en 1888.

- Depuis les années 1860, l’agitation britannique (maintenue par David Livingston) se tourne contre la traite arabe (Est africaine).

- La mission civilisatrice (christianisation et abolition de la traite intra-africaine) sert d’argument pour justifier la colonisation du continent africain.

- La Conférence intergouvernemental de Bruxelles (1889-1890) décide d’abolir la traite en Afrique.

- Interdit la traite d’esclaves, la ventes d’armes et de boissons alcooliques en Afrique.

- La conférence adopte un code anti-traite détaillé et pragmatique.

- Les Européens s’accordent réciproquement le droit de perquisition des bateaux et s’engagent à supprimer l’abus des drapeaux étrangers destiné à cacher la traite.

- Ils établissent deux Bureaux internationaux pour la collecte d’information et la suppression de la traite vers le monde arabe, Perse et l’Inde, un à Bruxelles (sous contrôle du gouvernement belge), l’autre à Zanzibar (centre de la traite vers le monde arabe et Asie).

- Gouv’t. britannique établit des contrôles au Nile et à Caire pour supprimer la traite.

Conclusion

- Contexte de la naissance des associations privées à vocation transnationale :

- Formation des sociétés civiles et bourgeoises, rôle important des Quakers.

- Révolutions dans le secteur de communication, réformes éducatrices.

- Pourquoi et à partir de quand organisation transnationale?

- Début XIXe; influence des Lumières et renouveau religieux convergent.

- Réseaux préexistants se densifient autour des objectifs communs lorsque communications le permettent (congrès int’aux à partir années 1840).

- Modes d’action:

- Revues, ouvrages, lettres ouvertes, boycotts, congrès, appels (opinion, gouvernements).

- Objectifs, stratégies et rapport aux Etats:

- Pacifisme: objectif clair, mais moyens d’y arriver diffus, mouvement divisé.

- Abolitionnisme: Objectifs très ciblés, clairs, mouvement réuni; développement successif des objectifs, d’abord

- Suppression de la traite britannique

- Puis de l’esclavage dans les colonies britanniques, puis

- Suppression de la traite transatlantique internationale et

- De l’esclavage aux Amériques,

- Suppression de la traite en Afrique,

- Puis interdiction internationale de l’esclavage (mission civilisatrice).

- Wilberforce + BFASS ont des liens étroits avec gouvernement britannique.

- Volonté d’influencer, corriger certaines défauts de la politique étatique.

- Influence, raisons du succès ou de l’insuccès

- Atteindre ou non les gouvernements était le nœud du problème.

- Pacifisme, bien que le mouvement était composé en partie des mêmes personnes que le mouvement abolitionniste, n’a pas su mobiliser un gouvernement de prendre une initiative décisive (exception: Congrès de Paris 1856), l’intérêt pour la suppression de la guerre n’a pas immédiatement résonné.

- Mouvement abolitionniste a mobilisé le gouvernement le plus puissant et dominant les mers, le rôle du soutien du gouvernement britannique et son pouvoir de contrôler les mers a été crucial pour son succès.

- L’intérêt du gouvernement britannique pendant les Guerres napoléoniennes était de perquisitionner des bateaux qui pouvait porter des armes pour l’ennemi, donc il avait un intérêt humanitaire et militaire (caché) derrière la suppression de la traite.

- L’intérêt du gouvernement britannique de reprendre un objectif humanitaire était de soigner son image publique; intégrer le mouvement abolitionniste était plus prometteur que de s’y opposer.

- L’intérêt du gouvernement brit. à internationaliser la lutte contre la traite arabe et perse en Afrique était conforme au souhait d’étendre le contrôle en Afrique (British East Africa, Congo belge, expansion européenne).