Politique intérieure et guerre

Introduction

Exemple I : United Fruit, 1954

Exemple pour montrer un cas où l’USA commence un conflit pour défendre des intérêts privés (extérieurs à l’état).

Réforme Agraire

Gouvernement du Guatemala ordonne la confiscation de 160’000 hectares pour $1.2 mio.

Réponse Américaine

Demande une compensation de $16 mio; armement de rebelles par la CIA.

Résultat

Coup d’état; démission du président Arbenz; installation d’un président pro-américain.

Exemple II : Falklands / Malvinas, 1982

- 30 Mars, 1982 : protestations de milliers de citoyens contre la politique du gouvernement argentin.

- 2 Avril, 1982 : Invasion militaire des ı̂les des Malvinas / Falklands.

- 3 Avrilss, 1982 : manifestations de milliers de citoyens en soutien de la politique du gouvernement argentin.

Le gouvernement argentin a probablement déclenché ce conflit pour détourner l’attention publique. Ceci a aussi aidé le gouvernement britannique de Thatcher.

Questions

- Les guerres sont-elles dans l’intérêt national ou d’un groupe particulier?

- Quels sont les acteurs domestiques qui bénéficient de la guerre?

- Comment les électeurs réagissent-ils à la guerre?

Qu’est-ce que l’intérêt national?

Néoréalisme

- Hypothèse : état unitaire; centré sur l’intégrité territoriale; primauté de la politique extérieure.

- Intérêt national : déterminé par facteurs extérieurs; selon la position d’un état dans le système int’l.

- Politique intérieure : n’a pas (beaucoup) d’importance.

Libéralisme / Constructivisme

- Réfutation : états sont des constructions politiques et légales; intérêt national naturel n’existe pas.

- Intérêt national: déterminé par les interactions, l’identité et les intérêts des acteurs domestiques.

- Politique intérieure : important pour la politique extérieure.

Intérêt national vs. particulier

- Intérêt National : intérêt partagé par la plupart des (ou tous les) acteurs au sein d’un état; exemples: sécurité physique, prospérité économique.

- Intérêts Particuliers : intérêt partagé par un groupe d’acteurs restreint (entreprises, minorités, individus au sein du gouvernement, …); exemples : réélection d’un politicien, pouvoir au sein du gouvernement, vente d’armes.

⇒Il y a des tensions entre ces deux. Quel poids attribuer à quel intérêt? Ex : politique de sécurité vs. augmentation du commerce (avec un ennemi).

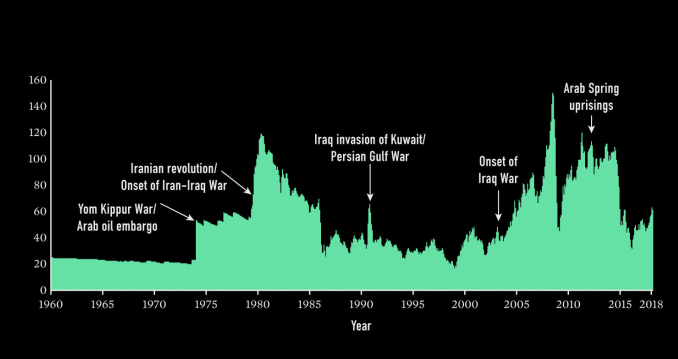

Exemple : prix du pétrole

Les USA ont poursuivi l’accès au pétrole. Il y a ici des groupes qui bénéficient plus (comme l’industrie du pétrole) de cette mesure que le reste de la population étasunienne.

Les USA ont poursuivi l’accès au pétrole. Il y a ici des groupes qui bénéficient plus (comme l’industrie du pétrole) de cette mesure que le reste de la population étasunienne.

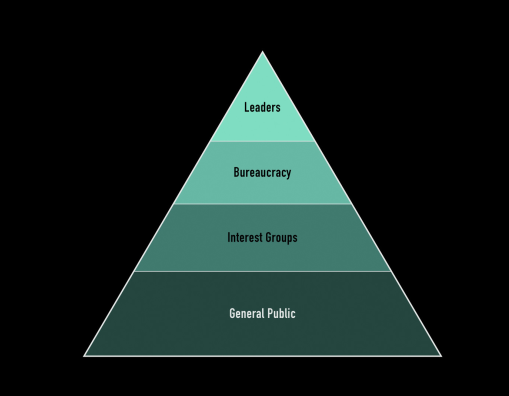

Acteurs principaux

Le rôle du public varie selon le type de régime, même s’il est le secteur le plus nombreux. Ils sont plus importants dans une démocratie, puisqu’ils sont les électeurs, que dans une autocratie, où le pouvoir est souvent plus connecté au forces de l’armée.

Le rôle du public varie selon le type de régime, même s’il est le secteur le plus nombreux. Ils sont plus importants dans une démocratie, puisqu’ils sont les électeurs, que dans une autocratie, où le pouvoir est souvent plus connecté au forces de l’armée.

Gouvernement

Gains du gouvernement avec la guerre

Rally effect

Soutien populaire croissant pour le gouvernement lors d’une crise internationale :

- Nouvelles priorités politiques,

- dynamique insider vs. outsider,

- moins de critique de la part de l’opposition.

Manoeuvre de diversion

Attrait de susciter une crise internationale pour cacher des problèmes domestiques.

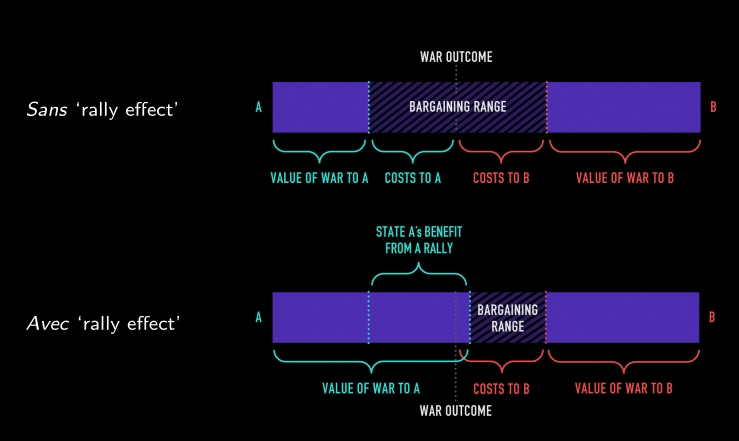

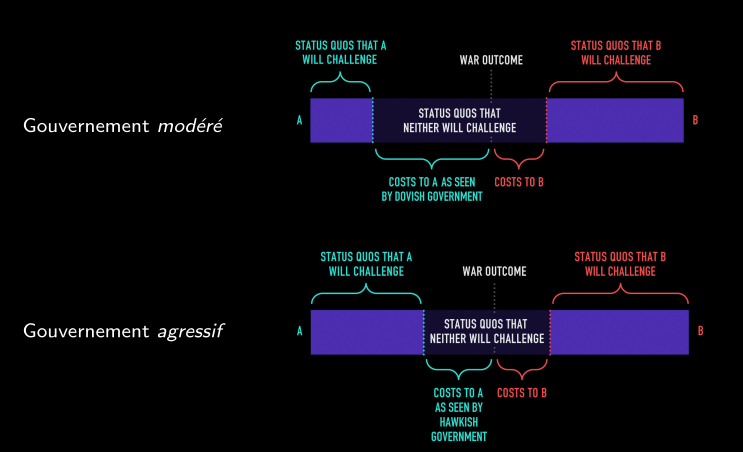

Analyse : zone d’accord possible

En gros il y a une réduction dans le coût politique de faire la guerre, puisque le gouvernement profite d’une amélioration de sa performance politique. Dans ce cas on priorise des bénéfices privés, l’état en soit n’est pas bénéficié par cela (le graphique peut prêter à confusion).

En gros il y a une réduction dans le coût politique de faire la guerre, puisque le gouvernement profite d’une amélioration de sa performance politique. Dans ce cas on priorise des bénéfices privés, l’état en soit n’est pas bénéficié par cela (le graphique peut prêter à confusion).

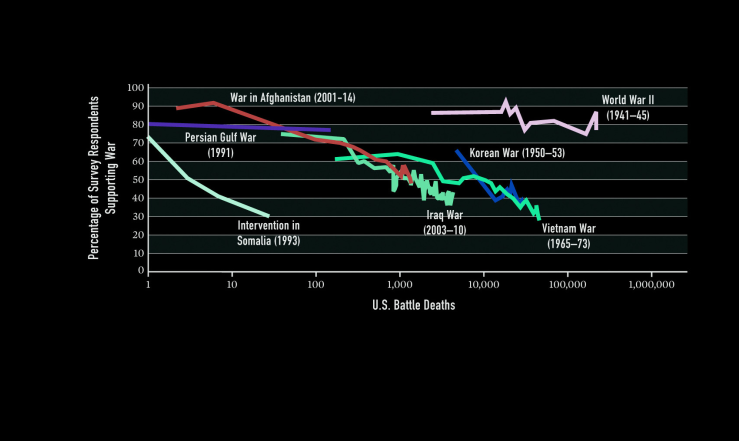

Soutien à la guerre

Normalement plus de coûts=moins de soutien. La stratégie est risquée, puisque si les coûts augmentent après quelque mois le soutien baisse.

Normalement plus de coûts=moins de soutien. La stratégie est risquée, puisque si les coûts augmentent après quelque mois le soutien baisse.

Groupes d’intérêts

- Problématique : avantages concentrés, coûts dispersés.

- Gagnants : l’armée (?); industrie de l’armement; minorités avec des intérêts dans le conflit; …

- Il n’y a pas un modèle parfait, les gagnants changent d’un conflit à l’autre.

- Perdants : population civile; industrie d’exportation; …

- Critique : influence disproportionnée d’un petit groupe sur les considérations du gouvernement. Cela n’explique pas complètement les grands conflits internationaux néanmoins.

Politique bureaucratique

- Cloisonnement du Gouvernement : collaboration de différentes sous-unités avec différents points de vue et chacune avec leurs propres intérêts.

- Acteurs Centraux : chef du gouvernement (+ conseillers); ministre de la défense (l’armée); ministre des affaires étrangères (diplomates); …

- Chacun a une position différente.

- Loi de Miles : where you stand is where you sit

- Socialisations et idéologies.

- Intérêt des organisations représentées par un acteur.

- Politique extérieure : résultat d’un processus de négociation entre les acteurs centraux.

Exemple : Crise de Cuba, 1962

Déroulement

- Kennedy n’aide pas les patriotes cubains depuis l’air (est perçu comme faible par l’URSS).

- 14 octobre : découverte de missiles nucléaires par des avions américains (au Cuba).

- 22 octobre : blocus naval annoncé par le président JF Kennedy.

- 27 octobre : négociations entre RF Kennedy et l’ambassadeur soviétique.

- 28 octobre : URSS cède; USA retire des missiles de Turquie (officieusement, cela était déjà prévu d’avance même si pas officiellement).

Politique Bureaucratique

En réalité, même si depuis le point de vue néoréaliste le blocus naval était la meilleure manière de défendre l’intérêt national, il y a avait plusieurs choix et perspectives:

- Options : diplomatie (Stevenson), blocus naval (RF Kennedy), attaque aérienne et invasion (LeMay).

- JF Kennedy : pression politique pour une réponse forte; mauvaise expérience avec l’invasion.

- ExComm : position change d’une attaque aérienne vers un blocus naval.

Analyse : zone d’accord possible

En prenant en compte que les coûts sont aussi une matière de perception, dans un gouvernement modéré (dovish) ils sont plus grands qu’avec un gouvernement agressif (hawkish).

En prenant en compte que les coûts sont aussi une matière de perception, dans un gouvernement modéré (dovish) ils sont plus grands qu’avec un gouvernement agressif (hawkish).

Le public

Le public / électeurs

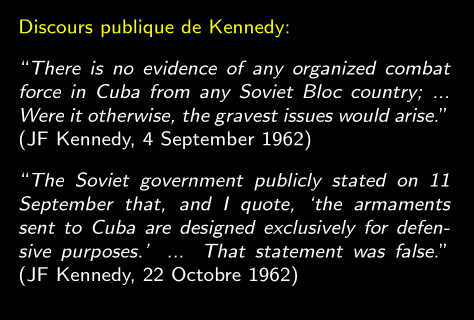

Ils peuvent punir les dirigeants politiques. Faire un message public augmente sa crédibilité. Il y a un problème de crédibilité dans le système international et les électeurs n’aiment pas les menteurs (ceux qui font des promesses en vain).

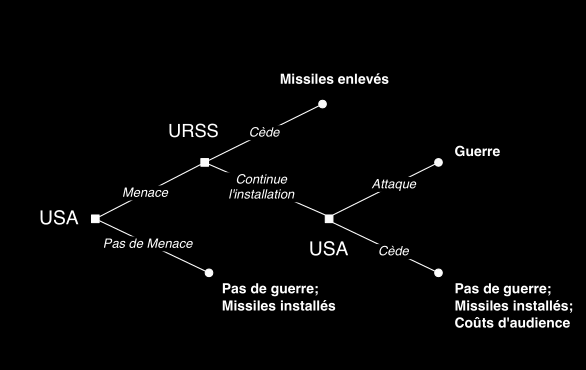

Coûts d’audience

- Séquence: menace (oui ou non); réaction de l’autre état (retirer; résister); concrétisation de la menace (oui ou non); évaluation de la part du public.

- Hypothèse: le public n’apprécie pas les vaines promesses; politiciens qui sont démasqués comme bluffeurs sont punis.

- Résultat: une menace est plus crédible si le gouvernement l’a faite en public (dans une démocratie).

Exemple : Crise de Cuba, 1962

Ils (l’URSS) ont cru Kennedy puisqu’il a défié leur perceptions en faisant une annonce publique, même s’il était auparavant faible à leurs yeux.

Ils (l’URSS) ont cru Kennedy puisqu’il a défié leur perceptions en faisant une annonce publique, même s’il était auparavant faible à leurs yeux.

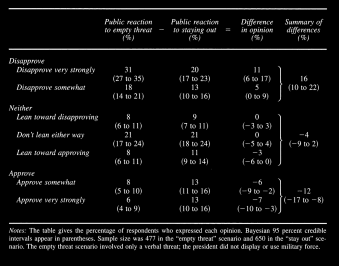

Les coûts d’audience existent-ils

Enquête

- Échantillon : 1 127 citoyens américains.

- Expérience→répartition aléatoire dans différents scénarios :

- Groupe A : U.S. president said, he would send troops… In the end, he did not..

- Groupe B : U.S. president said, U.S. would stay out of conflict.

Résultats

Les études confirment leur existence.

Les études confirment leur existence.

Conclusion

Conclusions Générales

- Politique intérieure influence la politique extérieure.

- Nécessité de distinguer entre influences continues et occasionnelles.

Conclusions Spécifiques

- Gains particuliers existent, mais avec des limites : gains sont à court terme, avec un risque de les perdre.

- Politique extérieure se développe à partir de différents points de vue divergents au sein du gouvernement.

- Le public punit le gouvernement pour des promesses vides et contribue ainsi à la crédibilité de la politique extérieure.