Sécurité collective et les missions de maintien de la paix

Introduction

- ONU comme seule organisation de sécurité universelle (193 États membres).

- Héritage historique, premier but de l’organisation est de maintenir la paix et la sécurité internationales (article 1 de la Charte).

- 70 missions déployées depuis 1948.

Crise du peacekeeping

Cependant

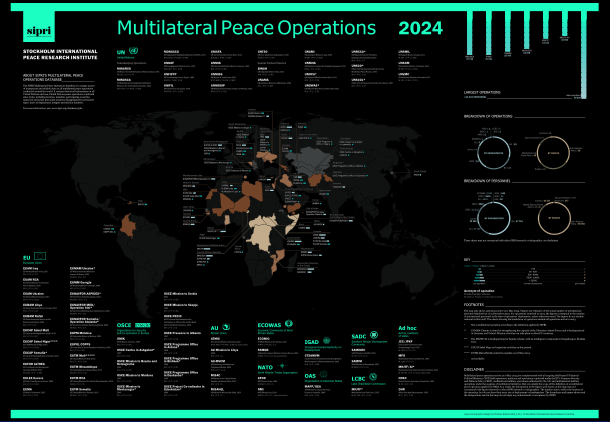

C’est pas juste l’ONU qui fait des opérations de maintien de la paix, même si l’ONU est la principale :

Définition

- Définition: institutions globales qui promeuvent la paix et la sécurité entre leurs membres (Frieden et al., p. 205).

- Différence entre alliances militaires et organisations de sécurité collective:

- Les organisations de sécurité collective sont tournées vers l’intérieur et sont inclusives. Exemples: ONU, Union africaine, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

- Les alliances militaires sont tournées vers l’extérieur et sont exclusives. Exemples: OTAN, Pacte de Varsovie.

Fonctionnement

- Quand un Etat agresse un autre Etat, c’est toute la communauté internationale qui réagit → menace pour la paix et la sécurité internationales.

- En conséquence, l’ensemble des membres est responsable. Cette réponse collective vise d’abord à dissuader les agresseurs potentiels.

- Comment leur existence peut influencer une interaction entre deux adversaires?

- La possibilité d’une intervention extérieure fait que la guerre est moins attrayante en modifiant l’issue probable de l’interaction entre États ou groupes.

- Ces organisations peuvent aider à résoudre les problèmes d’engagement en promettant de faire respecter des engagements.

- Ces organisations peuvent promouvoir la paix directement (médiation, maintien de la paix, observateurs neutres etc.).

Dilemmes

- Problème d’action collective: ces organisations n’ont pas de moyens militaires mais dépendent entièrement sur leurs membres pour les troupes, le matériel etc. La paix et la sécurité internationales comme bien public (risque de free-riding)→ Par conséquent, ces missions sont souvent sous-financées et manquent de personnel (de qualité) par rapport à leur mandat.

- Problème de prise de décision commune: difficulté de définir ce qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales. Ces organisations ont des membres avec des intérêts très différents et variés.

L’Organisation des Nations Unies (ONU)

- Une organisation internationale, une organisation de sécurité collective fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale.

- Aujourd’hui, compte 193 États Membres. Langues officielles sont: Chinois, Anglais, Française, Russe, Espagnol et Arabe.

- La Charte des Nations Unies est l’instrument constitutif de l’organisation, énonçant les droits et obligations des Etats membres et établissant les organes et procédures de l’ONU.

- Codifie les grands principes des relations internationales, depuis l’égalité souveraine des États jusqu’à l’interdiction d’employer la force dans ces relations.

- La Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945 et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

La sécurité collective

- Article 1: Les buts des Nations Unies sont les suivants: 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.

- Article 24: Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

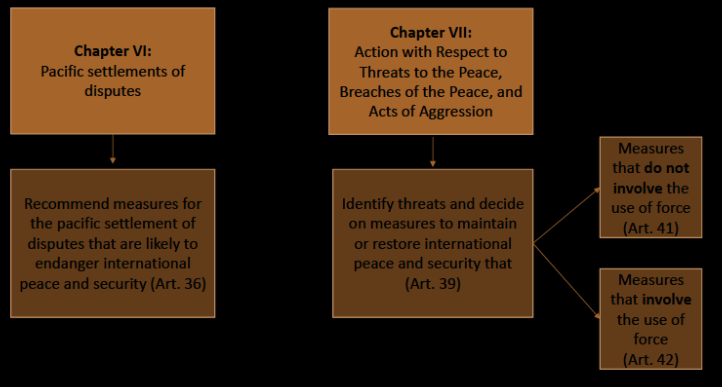

- Trois chapitres importants:

- CHAPTER VI: Règlement pacifique des différends (Articles 33 à 38).

- CHAPTER VII: Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression (article 39 à 51).

- CHAPTER VIII: Accords régionaux qui prennent des décisions comme l’UE (doivent passer par l’ONU dans certains cas) (articles 52 à 54).

Que peut faire l’ONU au niveau militaire?

- Opération de maintien de la paix (peacekeeping operation): opération durant laquelle des troupes et des observateurs sont déployés pour surveiller un cessez-le-feu ou un accord de paix (Frieden et al., p. 215). Pour intervenir l’ONU a besoin de l’autorisation des états ce qui est plus compliqué aujourd’hui avec les conflits interétatiques.

- Exemples: Organisation des Nations Unies pour la supervision de la trève (UNTSO) depuis 1948.

- Opération d’imposition de la paix (peace-enforcement operation): opération militaire dans laquelle la force est utilisée pour faire ou/et imposer la paix entre des parties qui n’ont pas accepté d’arrêter les combats (Frieden et al., p. 215). Normalement par mandat de l’UNSC.

- Exemples: Mission de stabilisation des Nations Unies en République Centrafricaine (2014-), au Mali (2013-2023) etc.

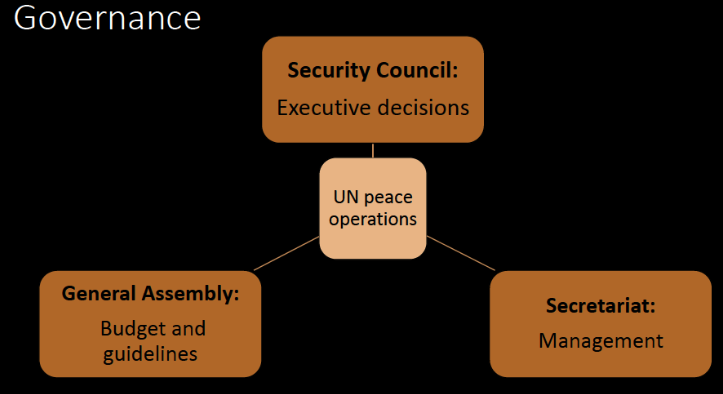

Gouvernance

Conseil de Sécurité

- 5 membres permanents (P5) avec droit de veto (Chine, France, Russie, Royaume-Uni and Etats-Unis).

- 10 membres élus (mandat de deux ans). → Composition actuelle: Algérie (2025), Danemark (2026), Grèce (2026), Guyane (2025), Pakistan (2026), Panama (2026), République de Corée (2025), Sierra Leone (2025), Slovénie (2025), Somalie (2026).

- Discussion sur la réforme du Conseil de Sécurité.

- Le seul organe qui peut émettre des décisions contraignantes pour tous les Etats-membres.

- Peut établir des opérations de maintien de la paix.

- Peut autoriser des actions militaires par des Etats et organisations régionales. Ex: Libye 2011.

- Décider de sanctions économiques, qui sont imposées par les Nations Unies.

Conclusion sur le fonctionnement

- Avantages du fonctionnement:

- Pas besoin d’avoir l’accord de tous les membres de l’organisation pour agir.

- Consentement des membres les plus puissants, s’assurer que les opérations reçoivent le soutien (et les contributions) de membres avec les plus grandes ressources et capacités.

- Inconvénients:

- Biais des décisions vers les Etats qui décident (=P5→ cinq permanents).

- Impossibilité de prendre des décisions contre les intérêts des Etats les plus puissants.

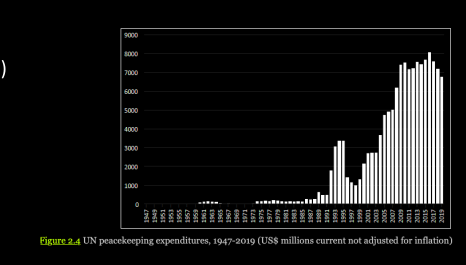

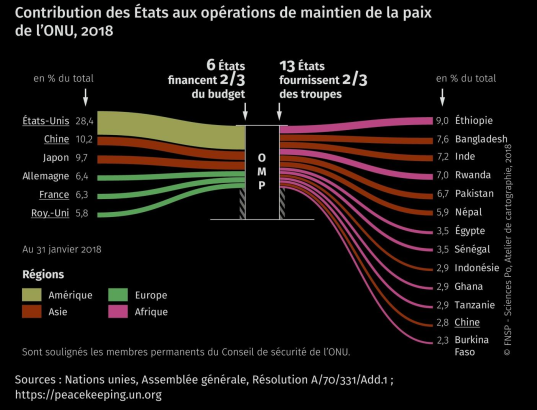

Budget

Budget 2024-2025: approx 5.6 milliards US$.

Le budget pour les opérations de maintien de la paix a fortement augmenté. Mais dans les dernières années il stagne vers une baisse…

Le budget pour les opérations de maintien de la paix a fortement augmenté. Mais dans les dernières années il stagne vers une baisse…

Top 10 contributeurs (2024-2025)

- USA (26.95%).

- Chine (18.69%).

- Japon (8,03%).

- Allemagne (6,11%).

- UK (5,36%).

- France (5,9%).

- Italie (3,19%).

- Canada (2,63%).

- République de Corée (2,57%).

- Fédération de Russie (2.29%).

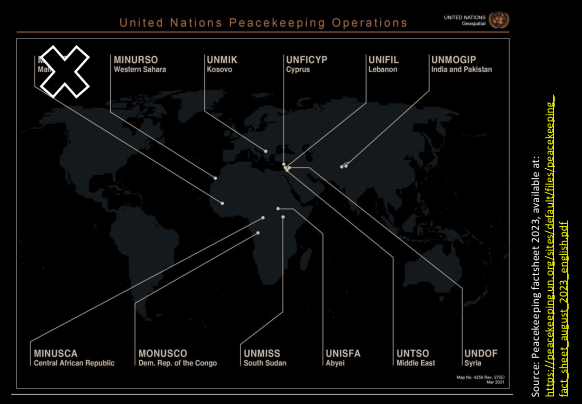

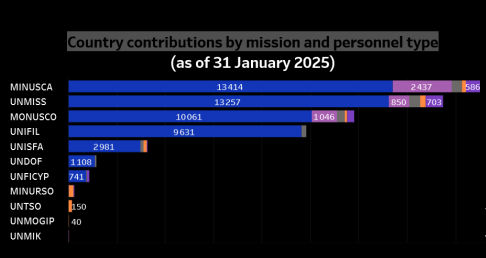

Missions actuelles (10 mars 2025)

Armée

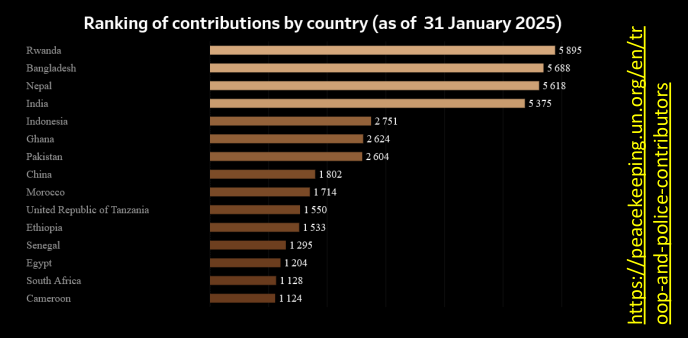

L’ONU n’en a pas, donc… qui compose les troupes?

Le Rwanda est ironiquement devenu indispensable pour la paix (surtout en Afrique) ce qui difficulte la résolution du conflit dans la RDC.

Le Rwanda est ironiquement devenu indispensable pour la paix (surtout en Afrique) ce qui difficulte la résolution du conflit dans la RDC.

La Chine est le seul membre du P5 qui contribue financièrement et militairement aux missions de maintien de la paix. L’ONU rembourse les pays en fonction du nombre de soldats, ce qui incentive les pays pauvres à y participer. En plus comme ça leur soldats obtiennent de l’expérience.

La Chine est le seul membre du P5 qui contribue financièrement et militairement aux missions de maintien de la paix. L’ONU rembourse les pays en fonction du nombre de soldats, ce qui incentive les pays pauvres à y participer. En plus comme ça leur soldats obtiennent de l’expérience.

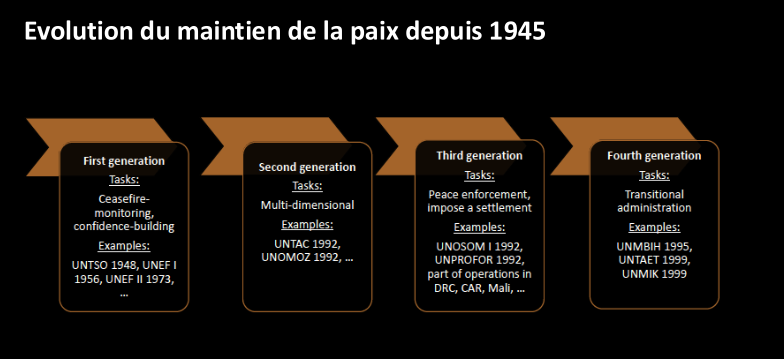

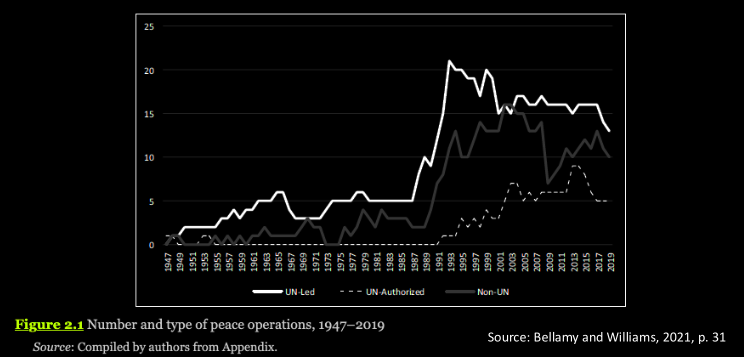

Evolution du maintien de la paix depuis 1945

Elles ont toutes augmenté mais surtout les non-UN.

Elles ont toutes augmenté mais surtout les non-UN.

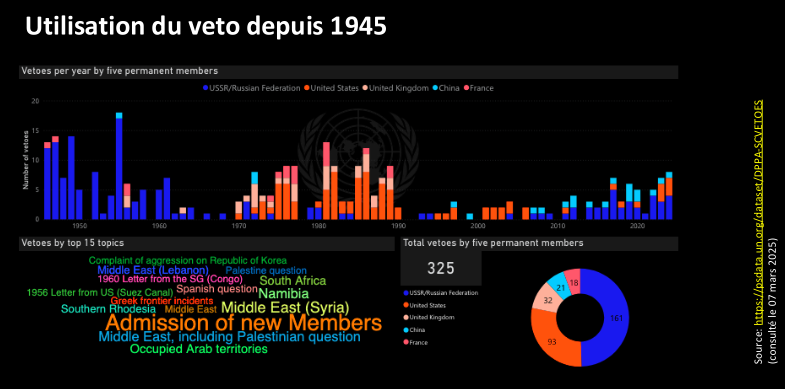

Paralysie durant la Guerre Froide (1946-1989)

- 192 vetos utilisés.

- 18 missions déployées. Ex: UNTSO, UNMOGIP, UNDOF, UNEF I, ONUC, UNIFIL.

- Principalement contexte de conflits inter-étatiques.

- Missions traditionnelles: observation de cessez-le-feu (exception ONUC)

Post-Guerre Froide (1990-2013)

- 33 vetos

- 53 missions déployées (22 entre 1988 et 1993!). Ex: ONUSAL, UNOSOM, UNAMIC, UNAVEM, UNTAG, UNPROFOR.

- Plus de missions puisque le UNSC est débloqué et l’internet facilite la création d’une conscience internationale.

- Ces missions sont aussi d’une plus grande complexité (évolution qualitative).

- Elles sont déployées pour protéger les droits de l’homme avec l’objectif d’arriver à la paix (vision libérale de la paix).

- Déploiement dans des contextes de guerres civiles.

- Missions multidimensionnelles.

2014-aujourd’hui

- 52 vetos.

- aucune nouvelle mission déployée.

- fins des missions au Mali (MINUSMA, 2023), en RDC (MONUSCO, 2025?).

Les EU et la Russie représentent la majorité des vetos.

Les EU et la Russie représentent la majorité des vetos.

Est-ce que le maintien de la paix fonctionne?

- Pas de réponse univoque dans la littérature scientifique car difficile de faire des analyses contrefactuelles et différentes méthodologies.

- Beaucoup d’études quantitatives (réalisées pour un grand nombre de cas) trouvent un résultat positif (voir Frieden et al., p. 229).

- Des études qualitatives qui se concentrent sur un petit nombre de cas (d’échec) permettent de comprendre les mécanismes qui peuvent mener à un échec.

Mechanismes

- Coercition: influence sur le comportement d’un acteur en limitant son choix (p. 29): dissuasion, surveillance, arrestation etc.

- Incitation: motivations matérielles mais non militaires pour changer le comportement (p. 29): aide, restrictions au marché, renforcement des capacités, économie autour du maintien de la paix etc.

- Les militaires et civils apportent de l’activité économique, surtout dans les missions multidimensionnelles actuelles (très grandes).

- Et en plus, les troupes de l’état sont entraînées et la sécurité de l’état augmente.

- Persuasion: processus sociale d’interaction dans lequel une entité change le comportement d’une autre en l’absence d’incitation matérielle ou de coercition(p. 27- 28): médiation, information publique, education, formation etc.

Exemple: la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo (MONUSCO)

- Rappel contexte: guerre intraétatique, soutien d’autres Etats à certains des groupes armés.

- ONUC (1960-1964), MONUC (1999-2010), Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs.

- 2010: Résolution 1925, MONUSCO avec le mandat de protéger les civils et de stabiliser l’est de la RDC.

- 2012: prise de Goma par le M23.

- 2013: signature de l’accord-cadre pour la paix, la coopération et la sécurité pour la RDC et la région.

- 2013: création de la Brigade d’intervention pour neutraliser les groupes armés.

- Utilisation de la force, changement de cap notable dans cette mission.

- 2021: résurgence du M23.

- 2022-2023: déploiement d’une force de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est.

- 2023: le Conseil de Sécurité acte du processus de désengagement de la MONUSCO.

- 2023: intervention de la force régionale d’Afrique australe (SAMIRDC).

- 2024: reprise des discussions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda (processus de Luanda, médiation par le président angolais) → cessez-le-feu signé en août 2024.

- 2025: prise de Goma par le M23.

Principales activités

- Protection des civils.

- Patrouilles.

- Soutien au Gouvernement.

- Désarmement et réintégration des ex-combattants.

- Soutien humanitaire.

- Soutien aux élections.

- Réforme du secteur de la sécurité.

- Droits de l’homme.

- Restaurer l’autorité de l’Etat.

- Développement économique.

Ressources

- Personnel: 11 926 donc environ 10 000 militaires et 1000 officiers de police.

- Budget: > 1 milliard/année.

- Top 10 contributeurs de troupes: Bangladesh, Népal, Inde, Afrique du Sud, Indonésie, Maroc, Tanzanie, Malawi, Uruguay et Kenya.

Pourquoi cela ne marche pas (au moins pas assez)

- Ressources de la mission en termes de troupes et d’équipement.

- Volonté et possibilité des casques bleus d’avoir une posture offensive.

- Des fois ils arrivent tard, n’ont pas la permission de tirer, ne veulent pas, etc.

- Relation avec l’Etat hôte et avec avec la population.

- Faible mobilisation de la communauté internationale, pas de prise de position forte vis-à-vis du Rwanda.

- Relation avec l’Etat et peu avec les acteurs locaux.

Conclusion : Quel est le futur des opération de maintien de la paix?

- Important de réfléchir à l’efficacité des organisations de sécurité collective type ONU en temps de conflictualité élevée entre grandes puissances, notamment entre les membres permanents du Conseil de Sécurité. Ex: Syrie, Ukraine, conflit Israël-Hamas.

- Mais de l’autre côté, qui pour remplacer l’ONU? Organisations régionales? Coalitions ad-hoc? Alliances?

- Ad-hoc→coalitions temporaires qui disparaissent après avoir accompli leur but.

- Il est possible que dans le futur l’ONU perd encore plus le monopole de la sécurité et la médiation. En plus les opérations pourraient revenir vers des pratiques traditionnelles de troupes observatrices pour surveiller la paix.

Conclusion

- Pour qu’une organisation de sécurité collective soit efficace, il faut qu’au moins deux conditions soient réunies: 1) les Etats les plus puissants qui sont au centre des organismes de décision doivent s’entendre et s’accorder et 2) un nombre minimum de membres doivent être prêts à payer des coûts pour assurer la paix et la sécurité.

- Différence entre alliances militaires et organisations de sécurité collective:

- Les organisations de sécurité collective sont tournées vers l’intérieur et sont inclusives. Exemples: ONU, Union africaine, Concert d’Europe.

- Les alliances militaires sont tournées vers l’extérieur et sont exclusives. Exemples: OTAN, Pacte de Varsovie.