Terrorisme et guerres civiles

Introduction

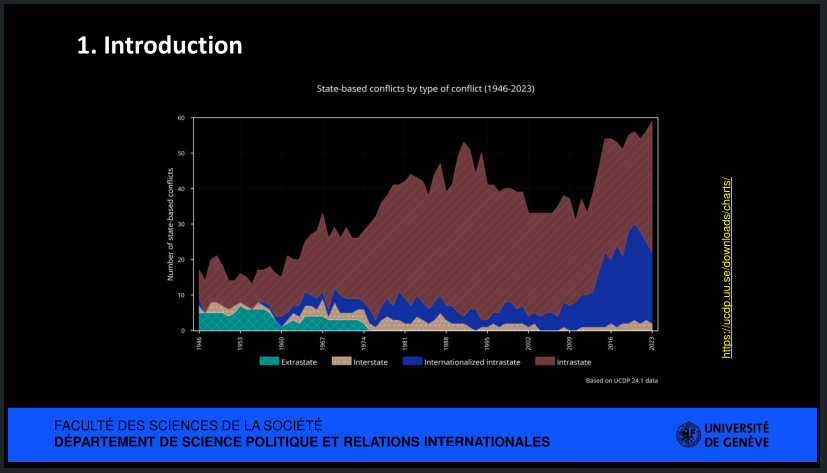

La majorité des conflits sont intraétatiques:

Définitions

- Définition guerre civile: un conflit armé entre deux acteurs organisés au sein d’un Etat qui atteint un seuil minimum de sévérité (habituellement seuil de 1000 morts) (Frieden et al., p. 239).

- Définition terrorisme: la menace ou l’utilisation préméditée de la violence contre des cibles non combattantes (i.e. civils) par des individus ou des groupes subnationaux pour atteindre un objectif politique ou social par l’intimidation d’un public large (Frieden et al., p. 268).

Lien entre guerres civiles et terrorisme

Caractéristiques communes

- Utilisation de la violence par des acteurs non étatiques avec des objectifs politiques.

- Absence de représentation politique dans les institutions actuelles ou objectifs trop extrêmes pour être représentés.

- Acteurs plus faibles que les Etats qu’ils combattent (conflit asymétrique).

- Font face à un dilemme d’action collective: comment mobiliser?

Principales différences

- Nature des cibles: Organisations terroristes visent principalement des civils i.e. non combattants alors que les groupes rebelles visent des cibles gouvernementales.

- Nature des participants: Groupes rebelles peuvent rassembler beaucoup d’individus alors que les actes terroristes sont commis par un petit nombre d’individus.

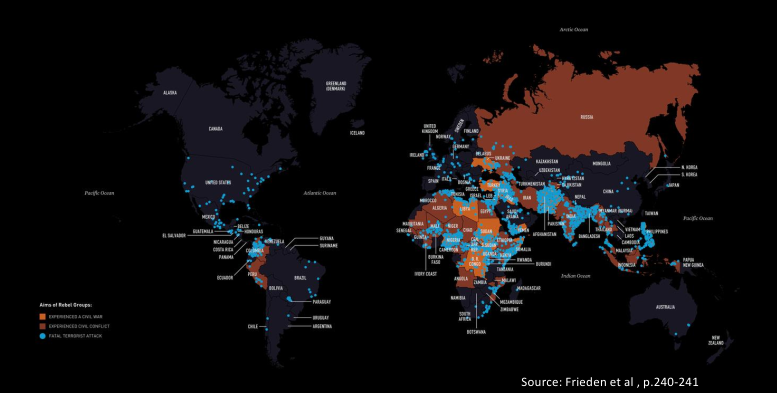

Corrélation

Les pays qui ont subi une guerre civile ont une probabilité plus grand d’expérimenter du terrorisme.

Guerres civiles

Pourquoi les étudier?

- Application des outils théoriques développés pour comprendre les guerres inter-étatiques (i.e. modèle de négociation de Frieden et al.).

- Les déterminants et les effets des guerres civiles ne se limitent souvent pas aux frontières d’un Etat (contagion model).

- Rôle des acteurs non étatiques dans les relations internationales.

Causes

Avarice

Volonté de contrôle des ressources:

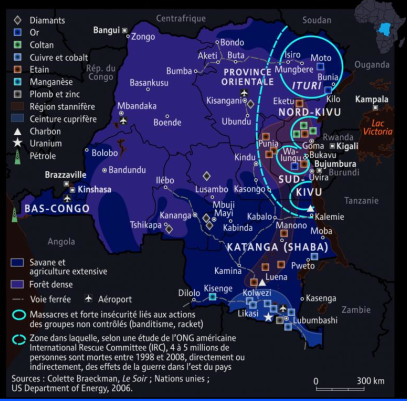

- Ex: ressources naturelles comme les minerais.

Griefs

Les politiques d’un gouvernement discriminent une partie de la population, grandes inégalités entre groupes au sein d’un même pays pour des raisons politiques, culturelles, sociales:

- Ex: discrimination/répression sur la base de la langue ou culture.

Explications en 3 niveaux

Quand l’avarice et les griefs mènent à l’émergence d’une opposition armée?

- Caractéristiques du groupe et de ses intérêts.

- Caractéristiques du pays dans lequel ce groupe réside.

- Caractéristiques du système international.

C’est pas suffisant d’avoir de l’avarice ou des griefs dans le pays pour que la guerre éclate.

Caractéristiques des groupes et de leurs intérêts

- Habilité des groupes à s’organiser dépend de la nature des intérêts: la partage d’intérêts ethniques et religieux favorisent la mobilisation.

- Possibilité de compensation économiques pour recruter (ex: accès ressources naturelles).

- Recrutement forcé.

Caractéristiques des pays

- Institutions politiques ou type de régime: 1) existence de moyens pacifiques/politiques pour exprimer ses griefs (ex: élections ouvertes) et 2) capacité de répression du gouvernement.

- Richesse: les pays pauvres ont plus de risques d’expérimenter une guerre civile que les pays riches car deux mécanismes: 1) manque de développement économique crée plus de pauvreté et donc plus de griefs et d’avarice, 2) faiblesse des institutions de police et justice dans les pays pauvres (mauvaise répartition sur le territoire notamment).

- Facteurs géographiques: facteurs qui rendent difficile de trouver et combattre les rebelles par ex. grande population, grands pays, végétation.

Facteurs internationaux

Les conflits intraétatiques sont très internationalisés de nos jours.

Pourquoi une implication d’États étrangers?

- Partage d’intérêts avec le groupe rebelle: par exemple groupes irrédentistes (ex: Russie soutient les groupes dans l’est de l’Ukraine).

- Similarité ethnique/religieuse avec les groupes.

- Conflits avec le gouvernement du pays.

→guerres par procuration (proxy war): conflits dans lesquels deux États combattent en soutenant deux côtés opposés dans une guerre intraétatique (Frieden et al., p. 255).

- Exemple : Yemen→ Conseil Politique Suprême (Houthi): Soutenus par Iran VS Conseil des Ministres du Yemen (Hadi) soutenu par Arabie saoudite & coalition arabe, pays OTAN.

Guerres civiles comme échec de négociations

Pourquoi les acteurs n’arrivent pas à trouver un compromis pour éviter un conflit?

- Problèmes d’information: connaître les capacités et la détermination des groupes rebelles, peu d’espace de communication/négociation entre groupes et Etats →à relativiser car les guerres civiles durent plus longtemps que les guerres interétatiques donc plus de temps pour avoir de l’information.

- Problèmes d’engagement: anticipation des changements relatifs du pouvoir de chaque partie, obligation de coexistence au sein du pays à travers la réintegration (besoin de démobilisation et de désarmement), peu d’accords de paix ou cessez-le-feu dans les guerres civiles.

- Indivisibilité des biens: par exemple, territoire est souvent perçu comme indivisible par le gouvernement donc négociation difficile.

Stratégies d’usage de la violence par des acteurs non-étatiques

- Différences entre guerres entre deux Etats et guerres civiles?

- Insurrection (insurgency): stratégie militaire selon laquelle des petites unités, souvent avec des armes légères, s’engagent dans des attaques ‘hit-and-run’ contre des cibles militaires, gouvernementales ou civiles (Frieden et al.,p. 262).

- Technique de combat typique des conflits asymétriques.

- Le but n’est pas une victoire militaire mais d’imposer des coûts au gouvernement pour obtenir des concessions.

- Difficile de vaincre ce type de groupes avec des stratégies militaires classiques, risque élevé de victimes collatérales parmi les civils. → Opérations de contre-insurrection: montrer aux civils qu’on peut les défendre, créer de la confiance entre population et gouvernement.

Comment les prévenir et les résoudre?

- Rôle des organisations internationales:

- pour permettre une négociation entre le gouvernement et groupe(s) rebelle(s).

- Intervention internationale après un accord/cessez-le-feu (opérations de maintien de la paix).

- Traités internationaux qui empêchent le financement de groupes rebelles. Ex: Kimberley process pour la certification des diamants mais risque de relocalisation vers des régions avec des ressources non liées au diamants (Saab 2025).

- Changement des intérêts et des institutions au sein des pays: développement économique, démocratisation etc.

Exemple: RDC

Historique

- 1960: indépendance du Congo.

- 1960-1965: première mission de maintien de la paix (ONUC).

- 1965: coup d’état par Mobutu.

- 1994: Génocide au Rwanda.

- 1997: renversement du régime de Mobutu par groupes armés (AFDL, Alliances des forces démocratiques pour la libération mené par Laurent Kabila) et Rwanda, Burundi et Ouganda. Le Zaïre devient la RDC.

- 1998-2002: deuxième guerre du Congo.

- 1999: MONUC (Nations Unies).

- 2001: assassina du président Kabila et remplacement par son fils.

- 2002: accord de paix à Pretoria.

- 2006: Election de Joseph Kabila.

- 2011: MONUSCO.

- 2012: prise de Goma par le M23 ⇒ réaction internationale et pressions sur le Rwanda.

- 2018: Election de Felix Tshisekedi.

- 2024: Reelection de Felix Tshisekedi.

- 2025: prise de Goma par le M23.

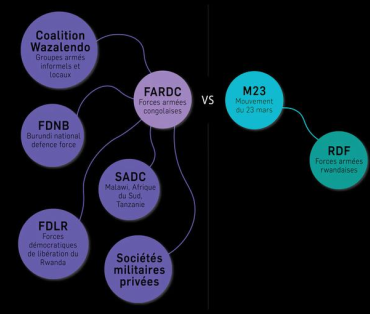

Guerre civile en RDC: les forces en présence

- M23: mouvement rebel soutenu par le Rwanda (rapports de l’ONU) composé de membres de la minorité Tutsi en RDC (protéger les Tutsi de la répression congolaise).

- FDLR: Force de Libération du Rwanda initié par d’anciens génocidaires Hutu.

- SADC: Communauté de développement d’Afrique australe.

- Coalition Wazalendo: milices armées par la RDC.

Les facteurs d’émergence et de durée du conflit

Caractéristiques des groupes

- Proximité ethnique (minorité Tutsi).

- Possibilité de compensation économique.

- Recrutement facile: importance des griefs.

Caractéristiques du pays

- Géographie de la RDC: immense pays (2.3 millions de km2).

- Ressources naturelles: étain, or, coltan etc.

- Mauvaise gouvernance, pauvreté, capacité de l’armée.

Facteurs régionaux et internationaux

- Rwanda: similarité éthnique.

- Grandes multinationales donc intérêts des pays riches (Chine etc.).

- Pays de la région n’aident pas le Congo suffisamment. Le Rwanda et l’Ouganda soutiennent les rebelles et le conflit hérite les enjeux du génocide rwandais.

Terrorisme

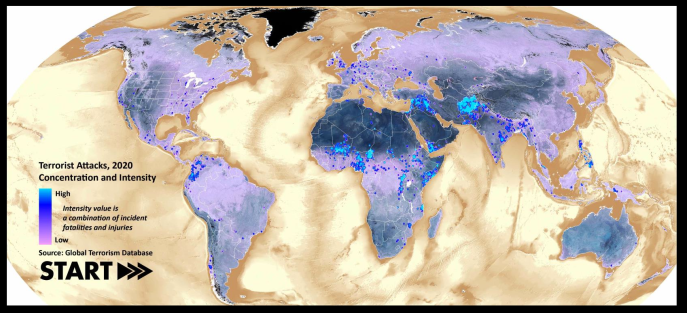

- Le terrorisme peut être domestique ou transnational.

- Difficulté de définir le terrorisme, catégorisation politique.

Explications

- Est-ce-que les terroristes sont des acteurs qui poursuivent des intérêts de manière rationnelle? → Selon Frieden et al. les terroristes sont des acteurs rationnels, stratégiques, qui poursuivent des buts.

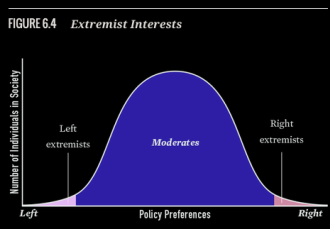

- Ce qui les différencie est leur extrémisme.

- Les organisations terroristes sont faibles:

- Par rapport aux Etats.

- Par rapport à leurs demandes (extrêmes).

- Cette relative faiblesse a un impact sur: 1) leur capacité de recrutement, 2) leurs stratégies et 3) Leur organisation (en cellules séparées).

Application du modèle de Frieden et al.

- Le terrorisme comme acte politique rationnel, théoriquement évitable mais barrières à négocier car:

- Information incomplète.

- Problèmes d’engagement.

- Problème d’indivisibilité.

Information incomplète

- De part les caractéristiques des groupes terroristes (petite taille, faible, dans l’ombre), les cibles n’ont qu’une information incomplète sur leur taille, capacité et détermination.

- Les réseaux terroristes ont tendance à exagérer leur force et leur détermination pour mieux négocier. → communication, propagande, attaques.

Problèmes d’engagement

- De la part des organisations terroristes: Difficulté de s’engager de manière crédible à ne pas utiliser la violence ou à respecter des accords.

- De la part des Etats: besoin de se montrer crédible vis-à- vis des groupes et donc de ne pas accorder de concessions.

Indivisibilité des biens

- Perception que les intérêts des groupes terroristes ne sont pas négociables.

Stratégies et modes d’action

- Deux audiences: 1) le gouvernement et la population dans l’Etat cible et 2) la population à la maison c’est-à-dire pour qui ils disent se battre.

- 4 stratégies (non exclusives):

- Coercition: imposer ou menacer d’imposer des coûts sur d’autres acteurs pour induire un changement de comportement (p. 279).

- Provocation: agir de telle façon que cela provoque une réaction disproportionnée par l’Etat cible qui augmenterait le nombre de sympathisant des terroristes (p.280).

- Sabotage (spoiling): attaque pour saboter un accord entre l’Etat cible et le leadership dans l’Etat d’où vient le terroriste ou autre pays (p.281).

- Surenchère (outbiding): démontrer sa supériorité (capacités et détermination) par rapport à d’autres groupes dévoués à la même cause (p.283). Ex: Fatah et Hamas pour la cause palestinienne.

Comment le prévenir?

Difficile

- Difficile de dissuader des groupes terroristes car difficile de faire des attaques ciblées contre des terroristes.

Mais

- 4 stratégies possibles:

- Prévenir/anticiper/devancer les attaques: attaques préventives (ex: Iraq, Afghanistan), surveillance/renseignement mais coûts politiques et économiques de ces mesures…

- Mesures défensives: mesures de sécurité par ex. dans le but d’augmenter les coûts de conduire des attaques. Ex: Mesures de sécurité aériennes.

- Criminalisation.

- Négociation et compromis (ex: Good Friday agreement entre l’IRA et la Grande-Bretagne, 1988).

Conclusion

- Les guerres civiles est la forme la plus fréquente de conflit armé aujourd’hui.

- La notion de terrorisme est difficile à cerner, aussi dû à ses connotations.

- Les groupes rebelles et les organisations terroristes montrent queles Etats n’ont pas le monopole de l’usage de la force en politique internationale.

- Frieden et al. expliquent ces deux phénomènes comme des échecs de négociations dus à trois mécanismes: information incomplète, problèmes d’engagement et indivisibilité des biens.