Introduction

Pourquoi l’histoire internationale 2?

Il existe d’autres types d’acteurs dans les relations internationales :

- Ceux qui ne relèvent pas des États ou des institutions gouvernementales.

- Ceux qui ne poursuivent pas un but lucratif (contrairement aux entreprises ou aux groupes économiques). Ces acteurs se situent dans un espace distinct : celui de la société civile.

Société civile

La société civile est définie comme un ensemble d’organisations et d’individus qui :

- S’organisent selon le droit privé (elles ne sont pas des institutions publiques).

- Agissent dans l’espace public (elles ne relèvent ni de la sphère familiale, ni des entreprises lucratives, ni des partis politiques, ni des gouvernements). Elles représentent donc un troisième secteur , indépendant des sphères étatique et économique.

Ces associations incluent notamment :

-

Les mouvements internationalistes (non organisés ou peu structurés).

-

Les organisations non gouvernementales (ONG), qui sont apparues dès le milieu du XIXe siècle.

-

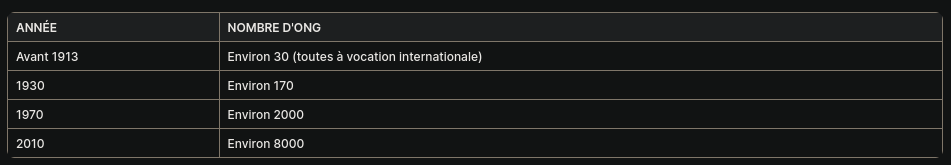

Aujourd’hui, il existe des milliers de ces associations dans les relations internationales.

-

Elles jouent un rôle crucial à plusieurs niveaux :

- Humanitaire (par exemple, la Croix-Rouge).

- Écologique (par exemple, Greenpeace).

- Pacifiste (par exemple, les mouvements contre les armes nucléaires).

- Défense des droits de l’homme (par exemple, Amnesty International).

Acteurs étatiques issus de la société civile

Mouvements internationalistes

Ils ne sont pas ou sont peu organisés et apparaissent sur la scène des relations internationales depuis le début du 19ème siècle. Ils se transforment souvent en réseaux d’experts qui conseillent les gouvernements et/ou les organisations internationales et exercent des pressions sur ceux-ci pour qu’ils changent leur politique. Comme Fridays for the future.

Associations non-gouvernementales

Elles se mettent en place depuis les années 1860 et deviennent les ONG (en anglais: NGOs): la notion d’ONG apparaît pour la première fois dans la Charte des Nations Unies (Art. 71), elle remplace le terme association internationale utilisé avant la PGM et pendant l’époque de la SdN.

De quoi s’agit-il? D’associations volontaires émanant de la société civile et actives dans les relations internationales:

- Acteurs non-étatiques, non-lucratifs, non-militaires,

- Ne visant pas le pouvoir politique (contrairement aux partis politiques),

- Ne visant pas un but lucratif, ne représentant pas des intérêts particuliers (contrairement aux entreprises, lobbies, syndicats) Sous-types: ONG de sensibilisation (sensibilisent autour de leur cause), ONG de terrain (agissent sur le terrain).

Attention: dans quelques États démocratiques, mais en particulier dans des États non-démocratiques, il y a des GONGO – government-organised (=pseudo-) non-governmental organisations dont l’autonomie est limitée.

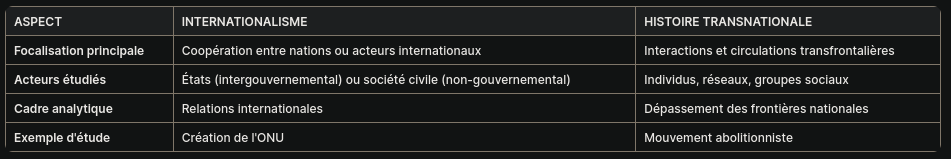

Types d’histoire qui s’intéressent aux acteurs non-gouvernementaux

- Histoire de l’internationalisme, selon Akira Iriye:

- L’internationalisme est un courant intellectuel qui vise à promouvoir la coopération internationale, il est basé sur l’idée que des nations/sociétés ont beaucoup d’intérêts communs.

- Internationalisme intergouvernemental.

- Internationalisme non-gouvernemental.

- Histoire transnationale:

- L’héritier de l’histoire sociale mais dépassant le cadre analytique de l’état-nation. Elle cherche à creuser ce que l’histoire de la diplomatie a laissé de coté: l’histoire des interactions sociales, des réseaux transnationaux et des circulations culturelles, sociales, intellectuelles, économiques et politiques au sens large, qui traversent les frontières.

- L’héritier de l’histoire sociale mais dépassant le cadre analytique de l’état-nation. Elle cherche à creuser ce que l’histoire de la diplomatie a laissé de coté: l’histoire des interactions sociales, des réseaux transnationaux et des circulations culturelles, sociales, intellectuelles, économiques et politiques au sens large, qui traversent les frontières.

Caractéristiques et origines des ONG

- ONG émanent d’une longue tradition volontariste, associative et solidaire:

- Christianisme et charité: obligation de faire des bons œuvres, communautés religieuses.

- Tsedaka (= aumône ou justice) juive: obligation d’assistance aux pauvres et malades.

- Islam: l’aumône obligatoire et l’aumône recommandé, mais limité à la oumma, communauté des croyants (de l’Islam).

- Laïcisation au cours du XVIIIe et XIXe siècle: Lumières: vertu dans l’humanité; essor de la philanthropie et de la bienfaisance laïque; concept d’humanité basé sur le devoir de solidarité (naissance du solidarisme). Idée propagée aussi par la 3ème république française.

- Actes de solidarité locaux d’abord, puis internationalisation: entrée des ONG en relations internationales; leur caractéristique est donc l’engagement dans des actes de solidarité et de coopération:

- 1812: Envoie d’une mission maritime (US-)américaine à Caracas (Vénézuéla) frappé par un tremblement de terre.

- 1859: secours genevois pour les victimes de la bataille de Solférino (I). Qui a inspiré a Dumant pour créer la Croix Rouge Genevoise.

Contexte historique de l’essor des acteurs non-étatiques en RI

-

Naissance du citoyen et de la civitas:

- Le sujet du roi devient un citoyen avec des droits.

-

Lumières et réformes éducatives.

-

Double révolution industrielle et politique (liberté, souveraineté des peuples).

-

Révolutions dans le secteur de communication.

-

Genèse d’un espace public transnational.

-

Évolution selon Guillaume Devin:

- Aujourd’hui: aucune crise, aucun développement, aucune action humanitaire, aucune conférence onusienne sans implication (directe ou indirecte) des ONG. Ex: Conférence internationale de la sécurité à Munich du 17-19 févr. 2017: HRW intervenu sur crise syrienne.