Introduction à l’économie internationale

Globalisation

-

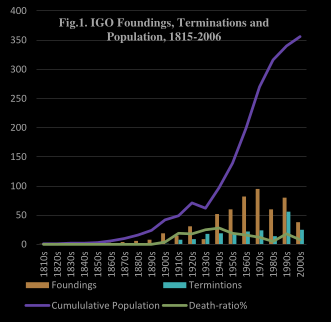

Contexte

- La période avant la Première Guerre mondiale avait déjà connu une forte phase de globalisation.

- Les politiques protectionnistes entre les deux guerres ont freiné le commerce international.

- Après la Seconde Guerre mondiale, retour à la libéralisation avec la création du système de Bretton Woods.

-

Définition :

- La globalisation correspond à une croissance plus rapide des flux internationaux de commerce et des facteurs de production que du PIB.

- Les économies nationales deviennent plus interdépendantes.

-

Chiffres clés :

- 200 fois plus de commerce en 2022 qu’en 1960.

- Accélération dès 2000.

-

Baisses temporaires dues aux crises :

Le PIB mondial a été multiplié par 62 et le commerce par près de 200 entre 1960-2023.

Les crises:

- Crise financière de 2008.

- Bulle immobilière aux États-Unis, subprimes et titrisation des créances.

- Effet domino sur les banques mondiales, explosion des dettes publiques, risque pour la survie de l’euro.

- Chute plus rapide du commerce en 2008 qu’en 1929, mais reprise plus rapide.

- Chute économique en 2016.

- Impact du Covid-19 en 2020.

- Crise financière de 2008.

-

Effets spécifiques :

- Chute particulière des biens d’équipement (base pour le commerce durable et les industries).

- Exportations (traits pleins) vs. Importations (traits rayés).

- La crise de 2008 a particulièrement touché la Chine, qui n’a pas complètement récupéré depuis.

- Développement simultané du marché intérieur chinois.

- Commerce intra-UE élevé.

- États-Unis : imports > exports → bilan commercial négatif.

-

Historique :

- Phase de globalisation au début du 20ᵉ siècle, suivie par des politiques protectionnistes.

- Retour à la globalisation après la Seconde Guerre mondiale.

Crise financière de 2008

- Causes :

- Effondrement de la bulle immobilière.

- Effet domino sur l’économie mondiale (risques de la globalisation).

- Conséquences :

- Accumulation de dettes publiques pour éviter un crash total.

- Faillite de la Grèce.

- Incertitude sur la survie de l’euro.

- Comparaison avec la Grande Dépression de 1929 :

- Production économique en 2008 s’est rétablie plus rapidement qu’en 1929.

- Chute du commerce en 2008 a été plus rapide et forte qu’en 1929.

Facteurs de l’accélération du commerce mondial

Augmentation de la production mais aussi→

- Principaux moteurs :

- Croissance du PIB et progrès technologique.

- Baisse des coûts de transport et de communication.

- Réduction des droits de douane et restrictions quantitatives.

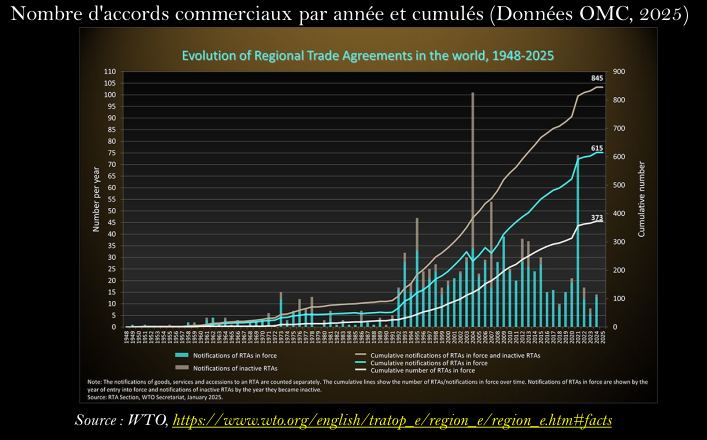

- Politiques commerciales :

- Politiques unilatérales de baisse des tarifs (décision nationale).

- Plus un pays est petit plus il dépend sur l’extérieur.

- Négociations multilatérales à l’OMC pour réduire les tarifs douaniers.

- Quand on entre à l’OMC on doit placer un plafond sur nos droits de douane, mais aussi à négocier périodiquement (cycles, par exemple celui de Doha 2001 qui est un échec).

- Accords de commerce préférentiels.

- Règle de la réciprocité/règle de la nation la plus favorisé. Si on favorise une nation avec nos tarifs ils est possible de porter plainte contre nous à l’OMC.

- Exception! Il est possible de dire à l’OMC qu’une zone économique libre va être créée (exemple: l’UE) entre certains pays.

- Le manque d’avances des les cycles de l’OMC mènent à des accords régionaux. Mais les accords sont parfois inéquitables.

- Barrières non tarifaires:

- Normes auxquelles un produit doit se conformer pour être commercialisé sur un territoire sans tarif.

- Très bureaucratique et différent entre pays/zones économiques.

- On ne voulait par exemple pas faire des accords de libre échange entre les EU et l’UE puisque ça voudrait dire que ce qui est propre à la consommation (surtout alimentaire) dans les EU le serait aussi dans l’UE.

- Politiques unilatérales de baisse des tarifs (décision nationale).

- Répartition des contributions :

- 65 % due à la croissance du PIB.

- 25 % aux réductions de tarifs douaniers et accords préférentiels.

- 10 % au déclin des coûts de transport.

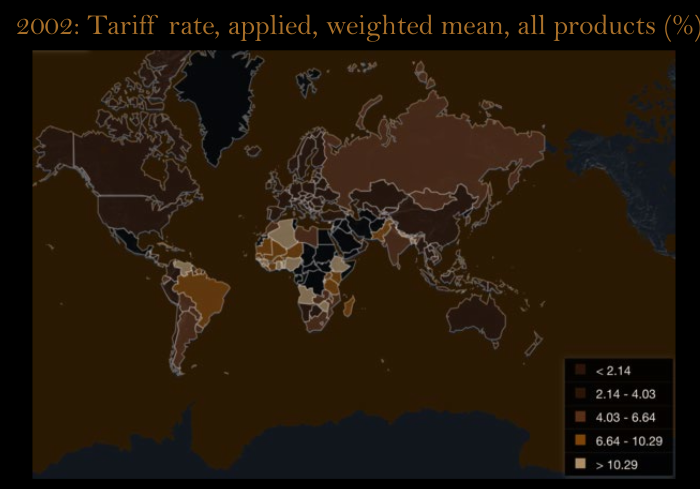

Tarifs moyens

Grande variation entre les secteurs.

- Secteurs protégés :

- Agriculture : secteur le plus protégé dans le monde.

- L’agriculture reste le secteur le plus protégé dans le monde, principalement pour assurer la sécurité alimentaire. Les ressources naturelles, en revanche, sont peu taxées car elles servent de base à d’autres industries.

- Ressources naturelles : moins taxées.

- Agriculture : secteur le plus protégé dans le monde.

- Tendances récentes :

- Augmentation des tarifs pour sécuriser l’alimentation nationale et éviter des crises de famine.

- Pays en développement ont des tarifs plus élevés que les pays développés.

Guerre commerciale Chine vs. USA

- Contexte :

- Augmentation drastique des tarifs depuis 2018 sous la présidence de Trump.

- Réactions de la Chine avec des tarifs similaires.

- Évolution :

- Pas de retour en arrière sous la présidence de Biden.

- Trump est maintenant président une autre fois (elles pourraient augmentent encore plus).

Sous la présidence de Trump, les États-Unis ont imposé des tarifs élevés sur les importations chinoises, atteignant jusqu’à 20%. Ces tarifs ont été maintenus sous Biden, créant une incertitude persistante dans les relations commerciales.

En résumé

Dans le site de la World Bank il y a des informations économiques de différents pays.

Dans le site de la World Bank il y a des informations économiques de différents pays.

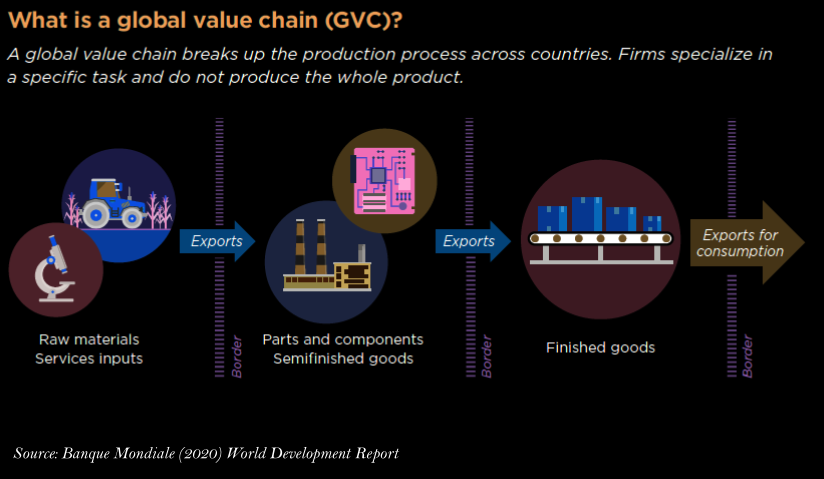

Spécialisation

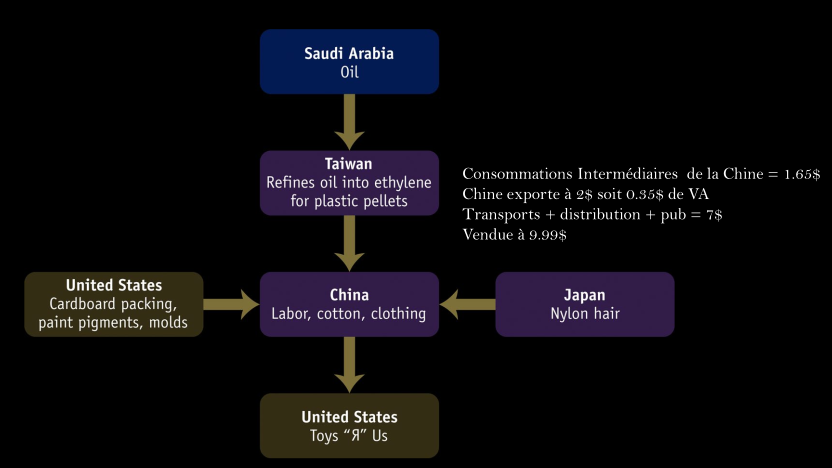

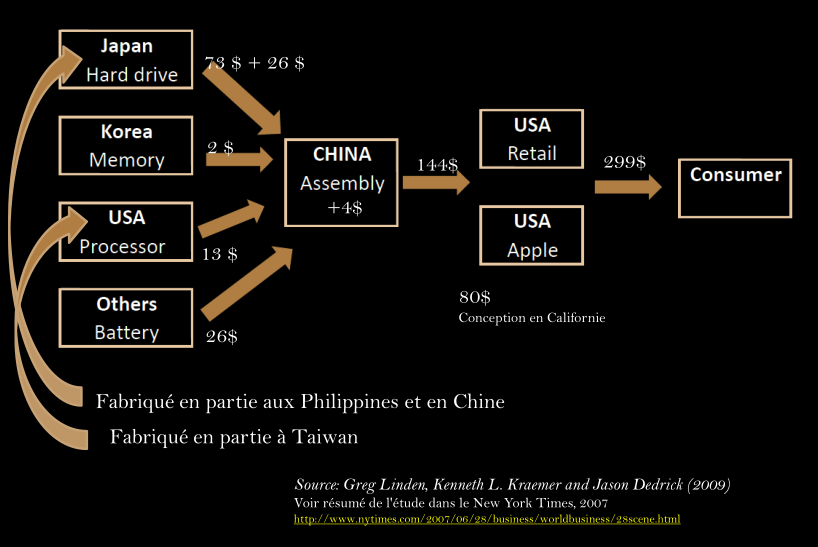

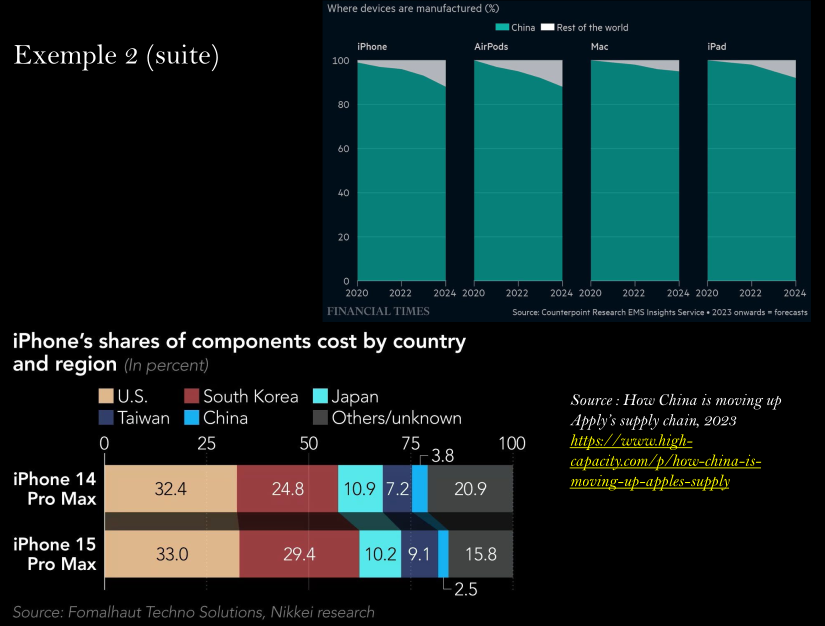

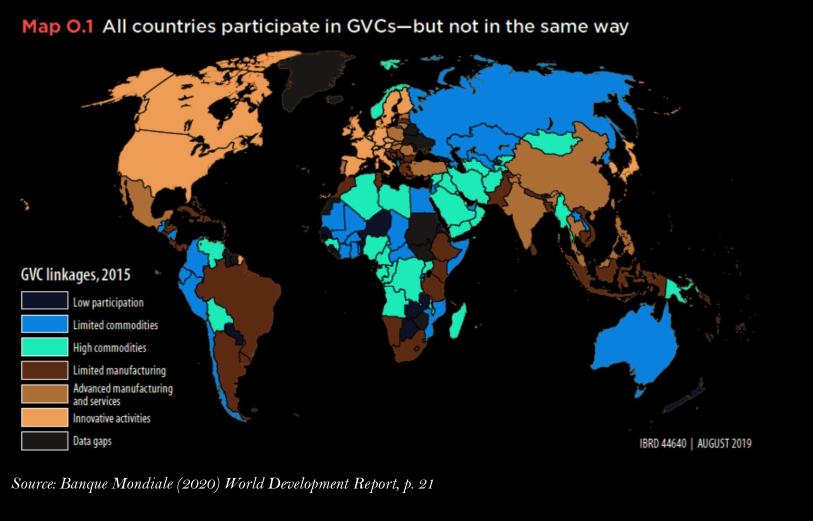

C’est la segmentation internationale de la production. Des chaînes de valeur mondiales.

Là où le produit est fini et exporté n’est pas nécessairement là où il a été produit (ex: Chine).

Là où le produit est fini et exporté n’est pas nécessairement là où il a été produit (ex: Chine).

Exemple: La poupée Barbie

Exemple 2: L’iPod

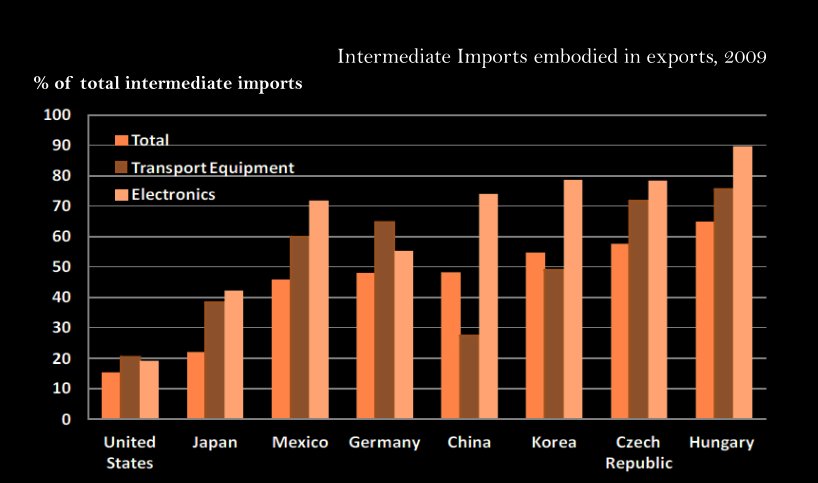

Importance

Cette segmentation internationale de la production est très importante dans certains secteurs.

Les pays comme l’Hongrie ont une grande partie de leur exportations qui ont en faite dû être importées avant.

Les pays comme l’Hongrie ont une grande partie de leur exportations qui ont en faite dû être importées avant.

Redessine les lieux de production

- Il y a des économies Headquarters (peu d’imports dans leurs exports) et des économies factory (importent une grande parts de leurs exports).

- La segmentation est plutôt régionale qu’internationale.

- Une structure hub and spokes se développe: dépendance des économies factory aux biens intermédiaires importés des économies Headquarter.

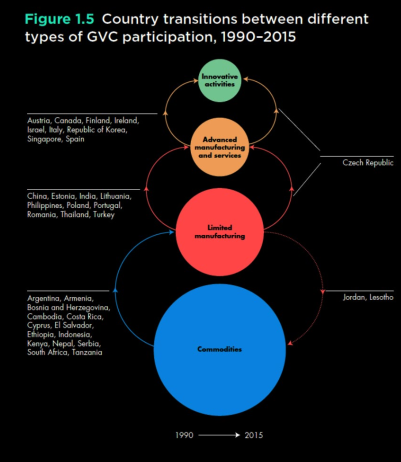

Ceci évolue, c’est pas statique:

Ceci évolue, c’est pas statique:

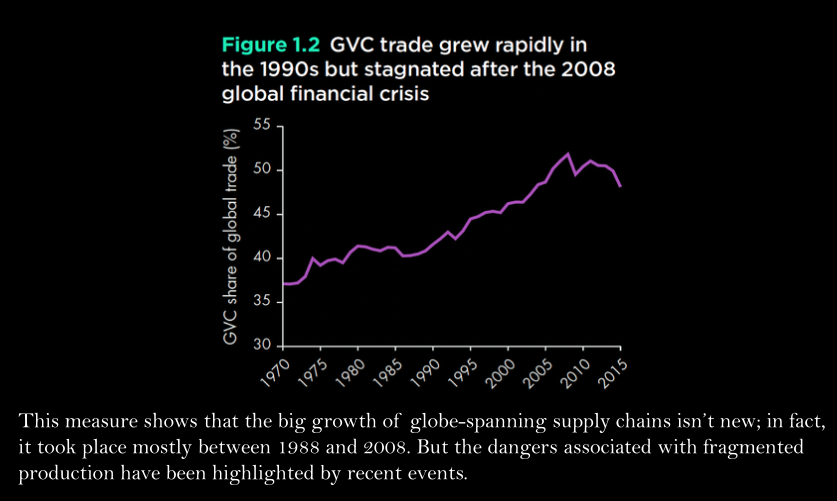

Cependant ça entraîne une fragilité et ralentisation:

Cependant ça entraîne une fragilité et ralentisation: - Les chaînes de valeur mondiales se sont fortement développées dans les années 1990, puis ont ralenti après la crise financière de 2008. Cette évolution démontre leur fragilité, notamment en cas de chocs internationaux, comme l’ont révélé les récents événements mondiaux.

Se réinventer

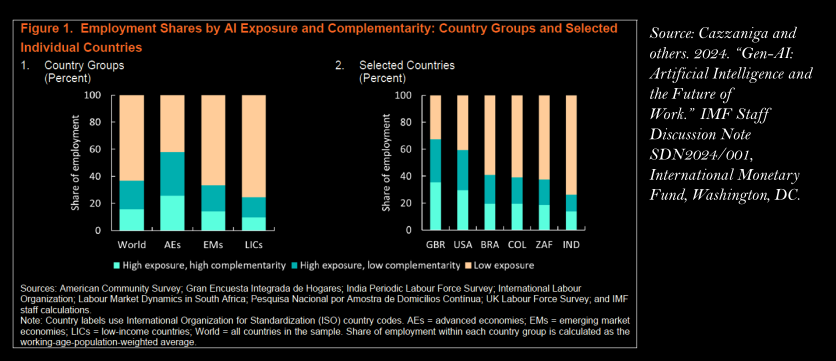

- Les experts en IA interrogés par McKinsey en 2019 s’attendaient à ce que les ordinateurs soient capables d’écrire au niveau des 25 % d’humains les plus performants d’ici 2050 et d’effectuer des tâches créatives de niveau humain d’ici 2055. Ils ont toutefois récemment révisé leurs estimations à 2024 et 2028, respectivement.

- Les économies avancées connaîtront les (dés)avantages de l’IA plus tôt que les économies émergentes car les emplois sont davantage axés sur des activités à forte intensité cognitive.

Structure du commerce mondial

Qui commerce avec qui

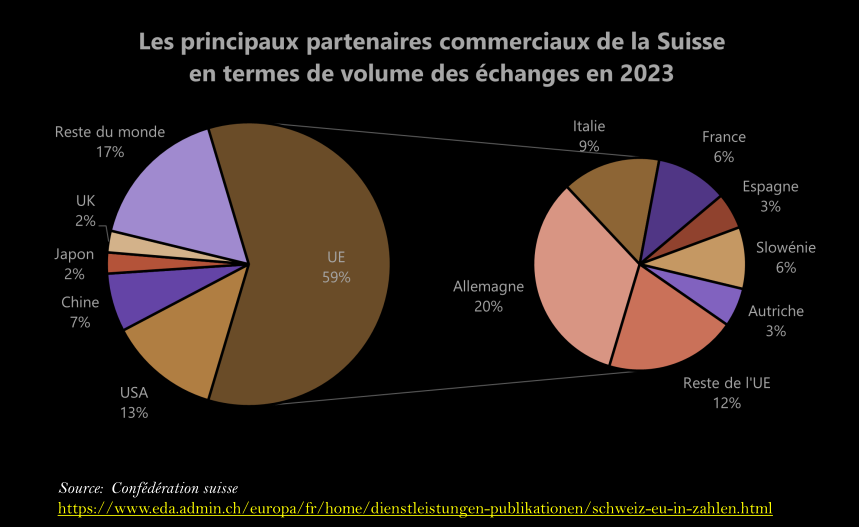

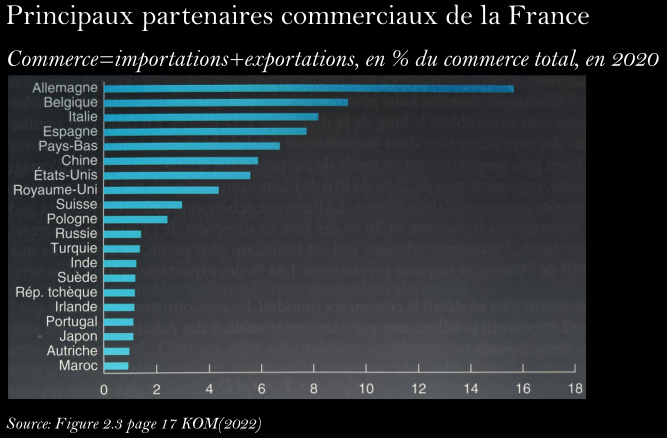

La France commerce surtout avec ces voisin:

- UE c’est plus de la moitié des exportations et importations de la France.

Même chose pour la suisse:

Certains pays représentent à eux tout seuls une grande partie du PNB mondial.

Certains pays représentent à eux tout seuls une grande partie du PNB mondial.

Facteurs explicatifs de la structure des échanges

Taille

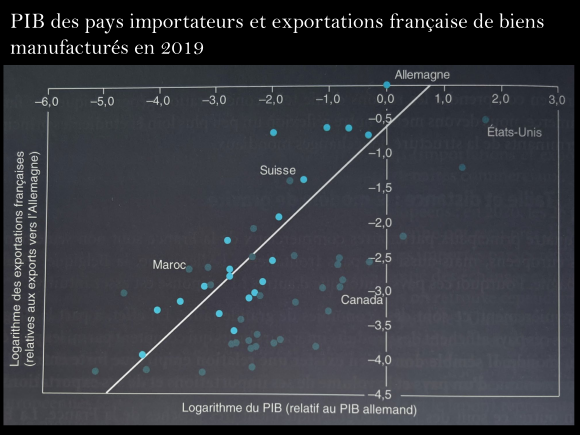

Il y a une relation très étroite entre la taille économique des pays importateurs et le montant de leur commerce avec la France. Les points de couleur foncé (pays de l’UE) montrent aussi que la taille n’est pas le seul facteur mais aussi la distance géographique. Exemple: le Canada est de grande taille (en PNB) mais ne commerce pas tellement avec la France.

Il y a une relation très étroite entre la taille économique des pays importateurs et le montant de leur commerce avec la France. Les points de couleur foncé (pays de l’UE) montrent aussi que la taille n’est pas le seul facteur mais aussi la distance géographique. Exemple: le Canada est de grande taille (en PNB) mais ne commerce pas tellement avec la France.

- La géographique c’est aussi les liens historiques, comme les coloniaux, qui facilitent le commerce puisqu’il y a déjà une tradition commerciale.

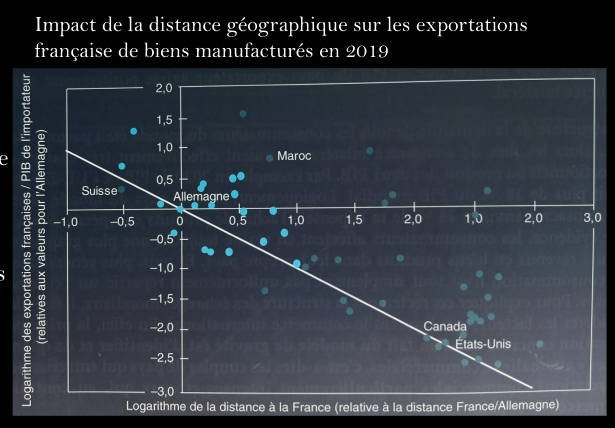

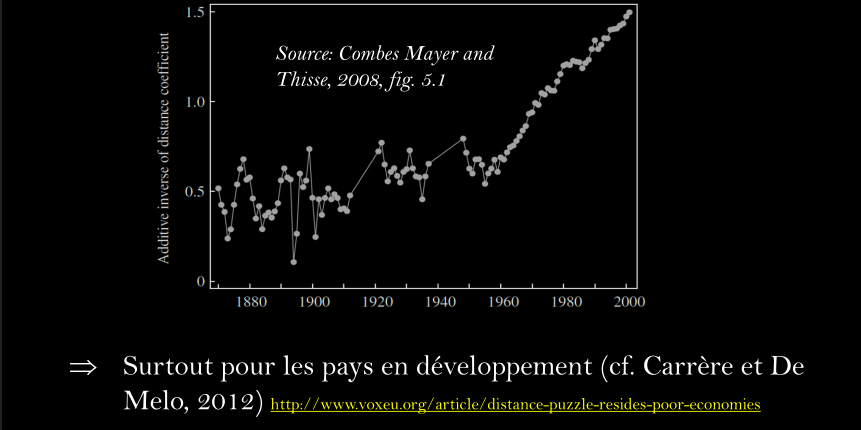

Distances géographique

Une fois pris en compte l’effet de la taille des pays partenaires, la France exporte davantage vers les pays proches que vers les pays éloignés.

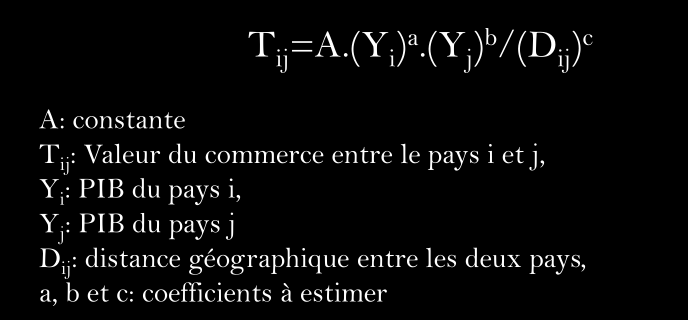

Modèle de gravité

Permet de prédire le volume des échanges de biens entre entre deux pays i et j :

- A et B: élasticité des échanges par rapport au PIB de l’autre pays.

- C: même chose mais envers la distance.

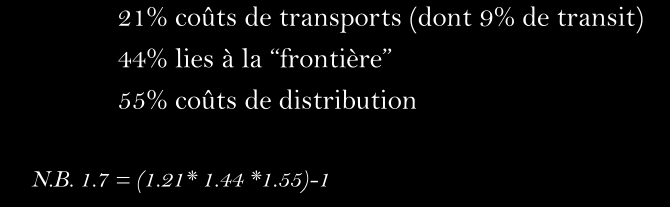

Coûts au commerce encore importants

Anderson et van Wincoop (2004) estiment que les coûts au commerce représentatifs pour les pays industrialisés est de 170% (et encore plus pour les pays en développement) dont:

Donc pas de mort de la distance - voire même importance grandissante de la géographie dans le commerce:

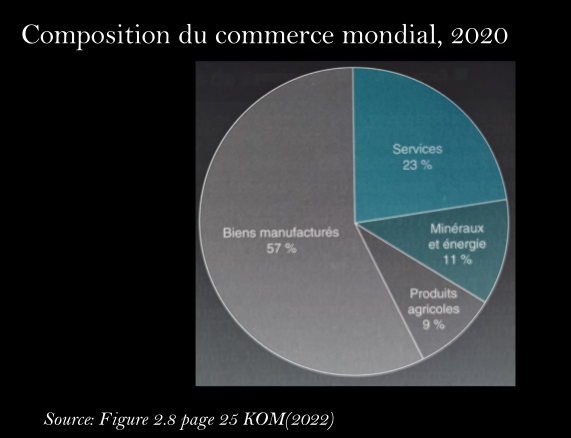

Qu’échangeons-nous

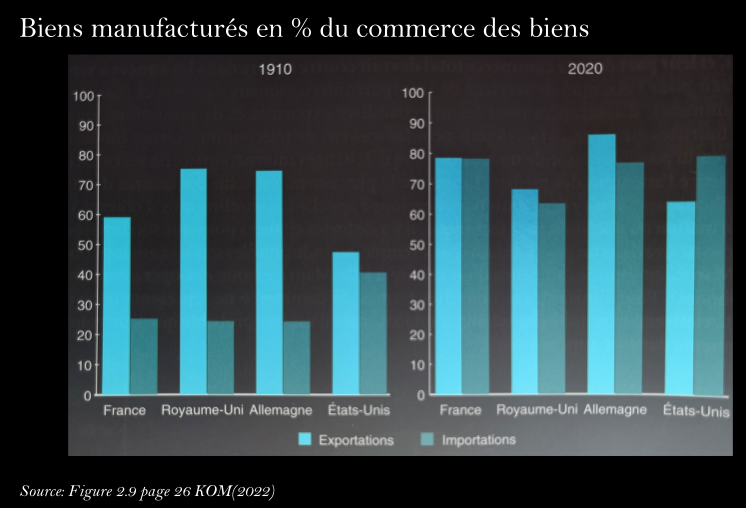

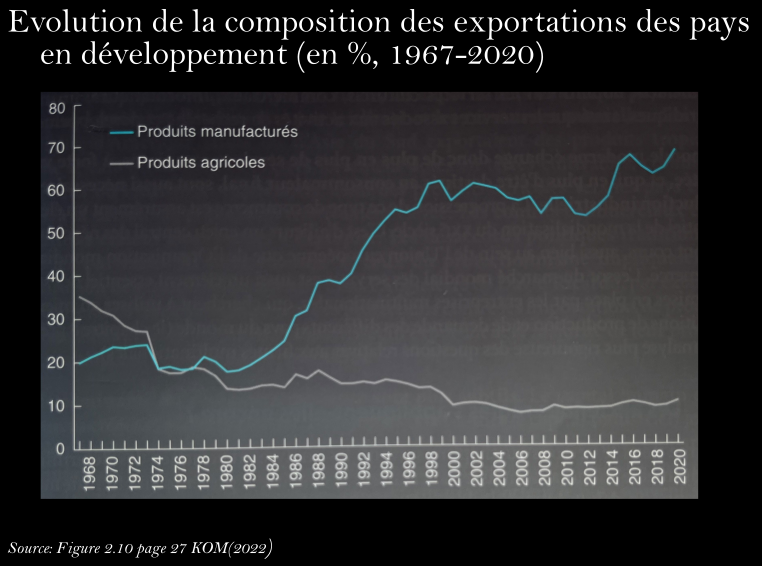

Essentiellement des produits manufacturés:

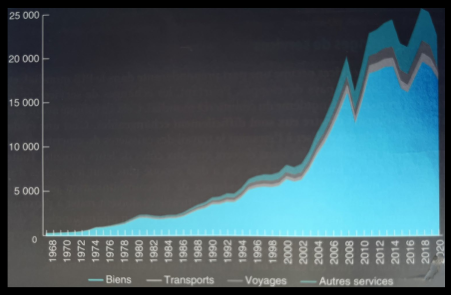

L’agriculture reste importante pour beaucoup de pays (surtout en développement) mais représente une petite pays du commerce global. C’est les biens manufacturés qu’on commerce maintenant. On commence aussi a commercer beaucoup de services, puisque la communication est maintenant pas si coûteuse.

L’agriculture reste importante pour beaucoup de pays (surtout en développement) mais représente une petite pays du commerce global. C’est les biens manufacturés qu’on commerce maintenant. On commence aussi a commercer beaucoup de services, puisque la communication est maintenant pas si coûteuse.

Un changement récent.

Un changement récent.

Les échanges de biens et services dans l’économie mondiale (en milliards de $, 1967-2020). Le monde échange de plus en plus de services complexes, à forte valeur ajoutée (culturels commerciaux, informatiques, financiers, juridiques, R&D, etc.).

Les gains à l’échange

Différents modèles

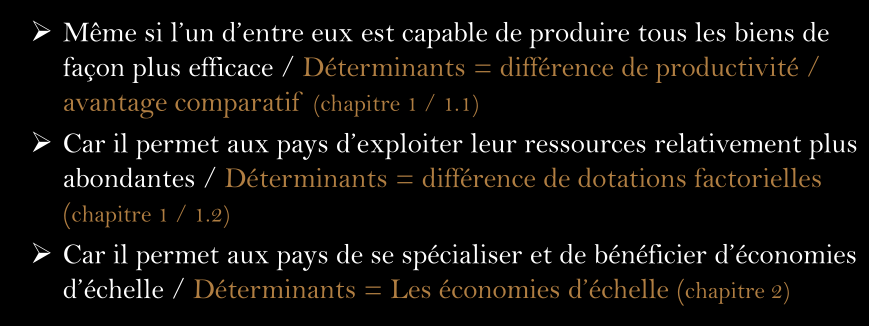

- L’une des conclusions essentielles de toutes les théories des échanges internationaux est qu’il existe des gains au commerce…

- Le commerce entre deux pays peut-être bénéfique pour les deux parties:

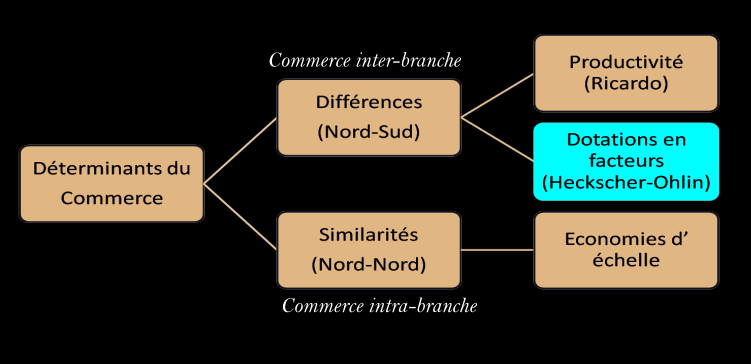

Différents determinants

- Le commerce « inter-branche » (Nord–Sud)

- Il repose sur des différences fondamentales entre pays, par exemple des écarts de productivité ou de dotations en facteurs de production (travail, capital, ressources naturelles, etc.).

- Productivité (théorie de Ricardo) : Les pays se spécialisent dans la production où ils sont relativement plus efficaces (avantage comparatif) et échangent ces produits avec d’autres pays.

- Dotations en facteurs (théorie Heckscher–Ohlin) : Chaque pays exporte les biens dont la production exige davantage du facteur dont il dispose en abondance (pays riche en capital vs. pays riche en travail, par exemple).

- Il repose sur des différences fondamentales entre pays, par exemple des écarts de productivité ou de dotations en facteurs de production (travail, capital, ressources naturelles, etc.).

- Le commerce « intra-branche » (Nord–Nord)

- Il s’explique par des similarités entre pays, notamment entre économies développées présentant des niveaux de vie, des marchés et des structures industrielles comparables.

- Économies d’échelle : Les firmes d’un pays peuvent se spécialiser dans certaines variétés de produits afin de produire en grande quantité à moindre coût. Même si les pays sont similaires, chacun se spécialise dans différentes gammes ou variétés, puis les échanges inter-industriels se font dans des produits similaires (on parle de commerce intra-branche).

Ces théories sont pertinentes même si le marché a évolué. Par exemple comment expliquer que l’USA et Allemagne produisent dans le même secteur tout en étant d’accord avec Ricardo.

Quelques remarques

Ces modèle théorique montre que l’ouverture au commerce mondial génère des gains partagés par tous les pays.

Mais

Pourtant : Brexit (2016), Manifestations en France contre l’accord avec MERCOSUR (2024), politiques protectionnistes de Trump (2016, 2024):

- Si la théorie économique peut démontrer que le commerce international est favorable à tous les pays pris dans leur ensemble, cela ne veut pas dire que le libre-échange ne fait pas de perdants.

- Nécessaire de comprendre comment l’ouverture commerciale, en bouleversant les structures économiques, affecte non seulement le bien-être national mais aussi la distribution des revenus au sein de chaque pays.

- Explique en partie le retour du protectionnisme, nécessaire de comprendre les conséquences des politiques commerciales.